История

Походы Ермака в Сибирь 1581 - 1585 гг.

Ермак Тимофеевич – является, пожалуй, одной из загадочных личностей в истории. Его биографические данные доподлинно неизвестны, как и обстоятельства возглавляемого им похода в Сибирь Они служат материалом для множества взаимоисключающих гипотез, однако есть и общепризнанные факты биографии Ермака, и такие моменты Сибирского похода, по поводу которых у большинства исследователей не возникает принципиальных расхождений. Историей Сибирского похода Ермака занимались крупные дореволюционные ученые Н.М. Карамзин, С.М. Соловьев, Н.И. Костомаров, С.Ф. Платонов. Основным источником по истории покорения Сибири Ермаком являются Сибирские летописи (Строгановская, Есиповская, Погодинская, Кунгурская и некоторые другие), тщательно исследованные в трудах Г.Ф. Миллера, П.И. Небольсина, А.В. Оксенова, П.М. Головачева С.В. Бахрушина, А.А. Введенского и других видных ученых.

Вопрос о происхождении Ермака является спорным. Одни исследователи выводят Ермака из пермских вотчин солепромышленников Строгановых, другие – из Тотемского уезда. Г.Е. Катанаев предполагал, что в начале 80-х гг. XVI столетия одновременно действовали три Ермака. Однако эти версии выглядят малодостоверными. При этом точно известно отчество Ермака – Тимофеевич, «Ермак» же может быть прозвищем, сокращением, или же искажением таких христианских имен, как Ермолай, Ермил, Еремей и т.п., а может быть и самостоятельным языческим именем.

Свидетельств о жизни Ермака до Сибирского похода сохранилось крайне мало. Ермаку приписывали и участие в Ливонской войне, разбой и грабеж проходивших по Волге царских и купеческих судов, но достоверных свидетельств об этом также не сохранилось.

Начало похода Ермака в Сибирь – также предмет многочисленных споров историков, который ведется, в основном, вокруг двух дат – 1 сентября 1581 и 1582 гг. Сторонниками начала похода в 1581 г. были С.В. Бахрушин, А.И. Андреев, А.А. Введенский, в 1582 г. – Н.И. Костомаров, Н.В. Шляков, Г.Е. Катанаев. Наиболее обоснованной датой принято считать 1 сентября 1581 г.

Схема Сибирского похода Ермака. 1581 - 1585 гг.

Совершенно иную точку зрения высказал В.И. Сергеев, по мнению которого, Ермак выступил в поход уже в сентябре 1578 г. Сначала он спустился на стругах вниз по р. Каме, поднялся по ее притоку р. Сылве, затем вернулся и зимовал возле устья р. Чусовой. Плаванье по р. Сылве и зимовка на р. Чусовой были своеобразной тренировкой, которая дала возможность атаману сплотить и проверить дружину, приучить ее к действиям в новых, непростых для казаков условиях.

Русские люди пытались покорить Сибирь задолго до Ермака. Так в 1483 и 1499 гг. Иван III посылал туда военные экспедиции, но суровый край так и оставался неизведанным. Территория Сибири XVI столетия была обширна, но при этом мало населена. Основными занятиями населения были скотоводство, охота, рыбная ловля. Кое-где по берегам рек появлялись первые очаги земледелия. Государство с центром в Искере (Кашлыке – в разных источниках именуется по-разному) объединяло несколько коренных народов Сибири: самоедов, остяков, вогулов, и все они находились под властью «осколков» Золотой орды. Хан Кучум из рода Шейбанидов, восходившего к самому Чингисхану, захватил сибирский престол в 1563 г. и взял курс на вытеснение русских с Урала.

В 60-70-е гг. XVI столетия купцы, промышленники и землевладельцы Строгановы получили от царя Ивана Васильевича Грозного владения на Урале, также им было даровано право найма ратных людей с целью предотвращения набегов кучумцев. Строгановыми был приглашен отряд вольных казаков под предводительством Ермака Тимофеевича. В конце 70-х – начале 80-х гг. XVI века казаки поднялись по Волге до Камы, где их в Кередине (Орле-городке) встретили Строгановы. Численность дружины Ермака, прибывшей к Строгановым, составляла 540 человек.

Поход Ермака. Художник К. Лебедев. 1907 г.

Перед выступлением в поход Строгановы снабдили Ермака и его дружинников всем необходимым, начиная от пороха и заканчивая мукой. Строгановские магазины являлись основой материальной базы дружины Ермака. К выступлению в поход к казачьему атаману были наряжены и люди Строгановых. Дружина разделялась на пять полков во главе с выборными есаулами. Полк делился на сотни, те, в свою очередь, на полусотни и десятки. Дружина имела полковых писарей, трубачей, сурначей, литаврщиков и барабанщиков. Также имелись три священника и беглый монах, которые отправляли богослужебные обряды.

В войске Ермака царила строжайшая дисциплина. По его приказу следили за тем, чтобы никто «блудом, или другими греховными делами не навлек на себя гнева божьего», кто нарушал это правило, того сажали на три дня «в железа». В дружине Ермака, по примеру донских казаков, были положены суровые наказания за неповиновение начальникам и побег.

Отправившись в поход, казаки по рр. Чусовой и Серебрянке преодолели путь до Уральского хребта, далее от р. Серебрянки до р. Тагил шли пешком через горы. Переход Ермака через Уральский хребет был нелегок. Каждый струг мог поднимать до 20 человек с грузом. Струги большей грузоподъемности на мелких горных реках не могли быть использованы.

Далее Ермак плыл по р. Баранча, а затем двинулся вниз по р. Тагил, после – по р. Тура. Казаки успешно отражали нападения Кучума и овладели рядом сибирских городов.

Наступление Ермака на р. Тура вынудило Кучума максимально собрать свои силы. Летописи не дают точного ответа на вопрос о численности войска, в них сообщается только о «великом множестве противника». А.А. Введенский писал о том, что общая численность подданных сибирского хана, была приблизительно 30 700 человек. Мобилизовав всех мужчин, способных носить оружие, Кучум мог выставить более 10-15 тыс. воинов. Таким образом, у него было многократное численное превосходство.

Одновременно со сбором войска Кучум распорядился укрепить столицу Сибирского ханства Искер. Главные силы кучумовской конницы под командованием его племянника царевича Маметкула были выдвинуты навстречу Ермаку, флотилия которого к августу 1582 г., а по мнению некоторых исследователей, не позднее, чем летом 1581 г., вышла к месту впадения р. Туры в р. Тобол. Попытка задержать казаков возле устья р. Туры не удалась. Казачьи струги вошли в р. Тобол и начали спускаться по его течению. Несколько раз приходилось Ермаку высаживаться на берег и атаковать кучумлян. Тогда произошел крупный кровопролитный бой у Бабасановских Юрт.

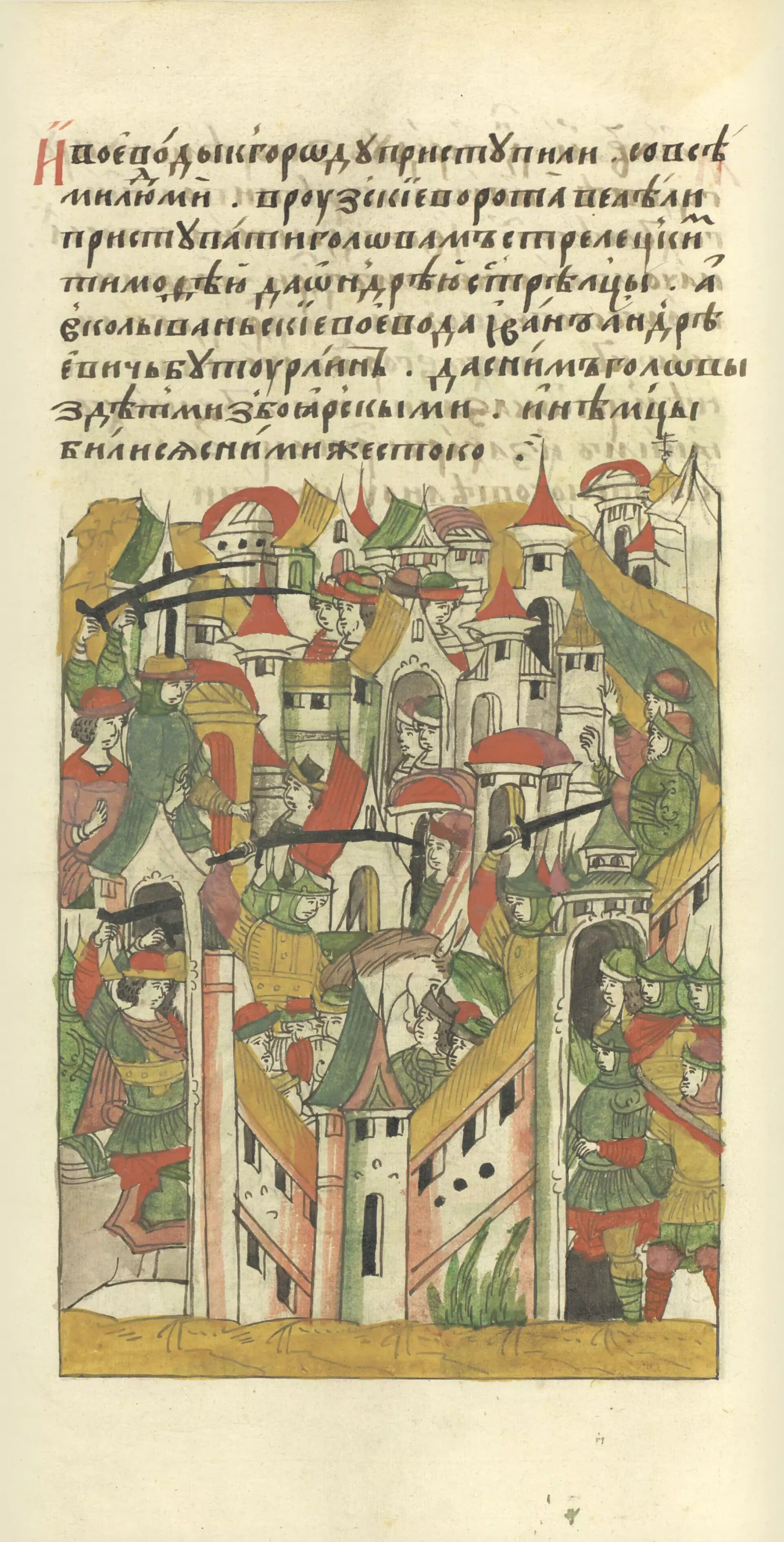

Продвижение Ермака по сибирским рекам. Рисунок и текст к «Истории Сибирской» С. Ремезова. 1689 г.

Бои на р. Тобол показали преимущества тактики Ермака перед тактикой противника. Основой этой тактики были огневой удар и бой в пешем строю. Залпы казачьих пищалей наносили противнику значительный урон. Однако не стоит преувеличивать значение огнестрельного оружия. Из пищали конца XVI века можно было сделать один выстрел за 2-3 минуты. Кучумляне в основном не имели на вооружении огнестрельного оружия, но оно было им знакомо. Однако бой в пешем строю был слабой стороной Кучума. Вступая в схватку с толпой, при отсутствии каких бы то ни было боевых порядков, кучумовцы терпели поражение за поражением, несмотря на значительное превосходство в живой силе. Таким образом, успехи Ермака достигались сочетанием огня пищалей и рукопашного боя с применением холодного оружия.

После Ермак покинул р. Тобол и начал подниматься вверх по р. Тавде, что, по мнению некоторых исследователей, было сделано с целью отрыва от противника, передышки, и поиска союзников перед решающим боем за Искер. Поднявшись вверх по р. Тавде приблизительно 150-200 верст, Ермак сделал остановку и вернулся на р. Тобол. На пути к Искеру были взяты гг. Карачин и Атик. Закрепившись в г. Карачин, Ермак оказался на непосредственных подступах к столице Сибирского ханства.

Перед штурмом столицы Ермак, согласно летописным источникам, собрал круг, где обсуждался вероятный исход предстоящего боя. Сторонники отступления указывали на множество кучумлян и малочисленность русских, однако мнение Ермака заключалось в необходимости взятия Искера. В своем решении он был тверд и поддержан многими из своих соратников. В октябре 1982 г. Ермак начал штурм укреплений сибирской столицы. Первый штурм увенчался неудачей, примерно 23 октября Ермак нанес повторный удар, однако кучумляне отбили штурм и совершили вылазку, которая оказалась для них губительной. Бой под стенами Искера еще раз показал преимущества русских в рукопашном бою. Ханское войско было разгромлено, Кучум бежал из столицы. 26 октября 1582 Ермак с дружиной вошел в город. Взятие Искера стало вершиной успехов Ермака. Коренные сибирские народы изъявляли готовность к союзу с русскими.

Покорение Сибири Ермаком. Художник В. Суриков. 1895 г.

После взятия столицы Сибирского ханства основным противником Ермака остался царевич Маметкул, который, имея неплохую конницу, совершал налеты на мелкие казачьи отряды, чем постоянно тревожил дружину Ермака. В ноябре-декабре 1582 г. царевич истребил отряд казаков, вышедших на рыбную ловлю. Ермаком был нанесен ответный удар, Маметкул бежал, однако через три месяца вновь появился в окрестностях Искера. В феврале 1583 г. Ермаку сообщили, что лагерь царевича разбит на р. Вагай в 100 верстах от столицы. Атаман незамедлительно послал туда казаков, атаковавших войско и пленивших царевича.

Весной 1583 г. казаки совершили несколько походов по Иртышу и его притокам. Самым далеким был поход к устью реки. Казаки на стругах дошли до г. Назыма – укрепленного городка на р. Обь, и взяли его. Бой под г. Назымом был одним из самых кровопролитных.

Потери в сражениях заставили Ермака послать гонцов за подкреплением. В качестве доказательства плодотворности своих действий в ходе Сибирского похода Ермак отправил Ивану IV плененного царевича и пушнину.

Зима и лето 1584 г. прошли без крупных сражений. Кучум не проявлял активности, так как внутри орды было неспокойно. Ермак берег свое войско и ожидал подкрепления. Подкрепление пришло осенью 1584 г. Это были 500 ратников, отправленных из Москвы под командованием воеводы С. Болховского, не снабженных ни боеприпасами, ни продовольствием. Ермак был поставлен в тяжелое положение, т.к. с трудом заготовил необходимые запасы для своих людей. В Искере начался голод. Люди умирали, умер и сам С. Болховский. Положение несколько улучшили местные жители, которые снабжали казаков продовольствием из своих запасов.

Летописи не приводят точного числа потерь войска Ермака, однако, по некоторым данным ко времени гибели атамана в его дружине осталось 150 человек. Положение Ермака осложнялось и тем обстоятельством, что весной 1585 г. Искер был окружен вражеской конницей. Однако блокада была снята благодаря решительному удару Ермака по ставке противника. Ликвидация окружения Искера стала последним боевым подвигом казачьего атамана. Ермак Тимофеевич погиб в водах р. Иртыш во время похода против появившегося неподалеку войска Кучума 6 августа 1585 г.

Подводя итог, следует отметить, что в основе тактики дружины Ермака был заложен богатый военный опыт казаков, накопленный за многие десятилетия. Рукопашный бой, меткая стрельба, прочная оборона, маневренность дружины, использование местности – наиболее характерные черты русского военного искусства XVI – XVII вв. К этому, безусловно, следует добавить умение атамана Ермака поддерживать жесткую дисциплину внутри дружины. Указанные умения и тактические навыки в наибольшей степени, способствовали покорению русскими воинами богатых сибирских просторов. После гибели Ермака воеводы в Сибири, как правило, продолжали придерживаться его тактики.

Памятник Ермаку Тимофеевичу в Новочеркасске. Скульптор В. Беклемишев. Открыт 6 мая 1904 г.

Присоединение Сибири имело огромное политическое и экономическое значение. Вплоть до 80-х гг. XVI века «Сибирская тема» практически не затрагивалась в дипломатических документах. Однако по мере получения Иваном IV известей о результатах похода Ермака она заняла прочное место в дипломатической документации. Уже к 1584 г. в документах встречается развернутая характеристика взаимоотношений с Сибирским ханством, включающая в себя сводку главных событий – военных действий дружины атамана Ермака против войска Кучума.

В середине 80-х гг. XVI столетия колонизационные потоки русского крестьянства постепенно двинулись осваивать необъятные просторы Сибири, а возведенные в 1586 г. и 1587 г. Тюменский и Тобольский остроги явились не только важными опорными пунктами для борьбы с кучумлянами, но и основой первых поселений русских хлебопашцев. Воеводы, посылаемые русскими царями в суровый во всех отношениях сибирский край, не могли совладать с остатками орды и добиться покорения этого плодородного и с политической точки зрения важного для России региона. Однако благодаря военному искусству казачьего атамана Ермака Тимофеевича, уже в 90-х гг. XVI столетия Западная Сибирь была включена в состав России.

Ливонская война 1558-1583 гг.

Ливо́нская война́ 1558–1583, традиционное название в отечественной историографии военного противостояния между Великим княжеством Литовским (ВКЛ), Польшей (в 1569 объединилась с ВКЛ в Речь Посполиту), Данией, Швецией, Русским государством, Ливонским орденом за обладание Прибалтикой. Концепция Ливонской войны как единого события возникла на рубеже 18–19 вв. в трудах князя М. М. Щербатова и Н. М. Карамзина и в дальнейшем получила развитие в российской (С. М. Соловьёв, С. Ф. Платонов и др.) и советской (С. В. Бахрушин, В. Д. Королюк, А. А. Зимин, А. Л. Хорошкевич и др.) историографии. Ряд современных исследователей обосновали взгляд на Ливонскую войну как на совокупность нескольких локальных военных конфликтов. В связи с этим появились другие датировки военных действий в Прибалтике: 1558–1619 гг., с перерывами (Р. Фрост); две войны 1558–1570 гг. и 1576–1582 гг. между участниками Ливонской войны (А. Н. Янушкевич и др.); комплекс балтийских войн, включивший в себя русско-шведскую войну 1555–1557 гг., «войну коадъюторов» (т. е. заместителей магистра и архиепископа) 1556–1557 гг., войну за Ливонию всех участников конфликта (1558–1561), русско-литовскую войну 1561–1570 гг., датско-шведскую войну (т. н. Первую Северную, 1563–1570), войну Русского государства с Речью Посполитой (т. н. Московскую войну, 1577–1582), русско-шведскую войну (1578–1583).

Причины войны

Причиной Ливонской войны послужило изменение ситуации в Прибалтике в 16 в. Во-первых, ещё с конца 15 в. в балтийской торговле Ганза уступала свои позиции датским, шведским, польским и русским купцам, что делало актуальным вопрос о переделе балтийского рынка. Во-вторых, распад Кальмарской унии привёл к тому, что Швеция обрела независимость и начала активную борьбу за сферы влияния. Дания же стремилась компенсировать потери, понесённые в результате распада унии. При этом и датские, и шведские политики обращали внимание на Ливонию. В-третьих, ослабление Тевтонского ордена привело к созданию на его месте в 1525 г. светского государства – герцогства Пруссия, подвластного Польше. Польша хотела подчинить себе и Ливонский орден, сделав его своим вассалом. Формально независимый Ливонский орден был слишком слаб, чтобы противостоять внешней агрессии, и раздел его территории между соседями являлся лишь вопросом времени. Кроме того, ливонские города выступали посредниками в выгодной и прибыльной торговле между Западной Европой, Скандинавией, Русским государством и ВКЛ, а в условиях политического ослабления Ливонского ордена они вошли в сферу интересов всех, кто хотел монополизировать балтийскую торговлю.

В историографии распространена точка зрения, что Русское государство вступило в Ливонскую войну в поисках выхода к Балтийскому морю. Однако с конца 15 в. у Русского государства этот выход был – оно владело побережьем Финского залива от правого берега реки Нарва до устья реки Нева, но здесь была слабо развита торговая инфраструктура: существовали всего 3 торговые пристани – в Ивангороде, Невском устье и Орешке (ныне Шлиссельбург), которые серьёзно уступали ливонским городам-портам Риге, Ревелю (ныне Таллин), Нарве и др. Русские торговые круги постепенно расширяли свою сферу влияния в Ливонии, добившись широких прав и привилегий по договорам 1535, 1550 и 1554 гг. В 1557 г. была предпринята попытка строительства неподалёку от Ивангорода нового русского морского порта, но она не получила развития. Поэтому русские купцы хотели взять под контроль уже готовую и высокоразвитую ливонскую торговую инфраструктуру с её налаженной системой торговли, европейскими связями и сложившимися товаропотоками.

Агрессии против Ливонского ордена предшествовали открытые и тайные дипломатические акции. В 1552–1555 гг. герцогом Пруссии Альбрехтом по заказу польского короля Сигизмунда II Августа разработан тайный польско-прусский план подчинения Ордена. В 1554 г. прошли датско-ливонские переговоры, на которых обсуждались претензии Дании на Ливонию. В том же году Русское государство предъявило Ливонскому ордену требование заплатить т. н. Юрьевскую дань (и недоимки по ней), которая предусматривалась договором 1463 г. между Псковской республикой и Дерптским епископством, но почти никогда не выплачивалась ливонцами с молчаливого согласия русской стороны. Ливонский орден принял на себя обязательства за 3 года собрать и заплатить дань.

Ход военных действий в 1550-х гг. – 1561 г.

С 1556 г. реализовывался польско-прусский план: внутри Ливонского ордена началась «война коадъюторов» – конфликт между сторонниками, с одной стороны, архиепископа Рижского Вильгельма Бранденбургского и его коадъютора Христофора Мекленбургского, вступивших в тайный сговор с Сигизмундом II Августом с целью подчинения Ливонского ордена королю, а с другой – магистра Г. фон Галена и его коадъютора В. фон Фюрстенберга, выступавших за независимость Ордена. Г. фон Галену и Фюрстенбергу удалось военным путём подавить возникший мятеж, Вильгельм и Христофор были арестованы, часть их имущества конфискована. Однако под угрозой вторжения польско-литовских войск, стянутых к ливонским границам, магистр и его коадъютор были вынуждены подписать 5 сентября 1557 г. ущемлявший права Ордена Позвольский мир (ратифицирован 14 сентября). По нему власти Ордена обязались восстановить мятежников в должностях, юридических и имущественных правах, отказаться от контроля над некоторыми замками. Орден утратил влияние на процесс назначения архиепископов Рижских. Кроме того, договор содержал секретное соглашение о военном союзе Ливонии и Польши против Русского государства. Одновременно в 1555–1557 гг. шла русско-шведская война, не оказавшая, однако, существенного влияния на развитие ситуации в Прибалтике.

В декабре 1557 г. ливонские дипломаты приехали в Москву без денег на уплату Юрьевской дани, но попытались начать новые переговоры по снижению её размеров. Их позиция не была принята во внимание.

В это же время в раздел Ливонии активно включилась Дания. 5 июля 1558 г. датский король Кристиан III издал грамоту о переходе Ревеля под его власть. 18 сентября по инициативе датской стороны было подписано датско-ливонское соглашение, по которому предусматривалась передача Дании части Ливонии (Северной Эстляндии) в том случае, если Дания сможет дипломатическим или военным путём остановить русское наступление. Датские дипломаты на переговорах в конце марта – начале апреля 1559 г. в Москве добились заключения 6-месячного русско-ливонского перемирия. Одновременно Дания вела тайные переговоры о разделе Ливонии между ней и Русским государством.

В 1558–1560 гг. (за исключением времени перемирия 1559) на территории Ливонского ордена с переменным успехом шли тяжёлые бои между русскими войсками и силами Ордена. Ливонцы теряли один город за другим, хотя иногда переходили в контрнаступление. Орден продолжал поиск покровителей, которым за помощь готов был уступить часть своей территории. В январе 1559 г. он обратился к Швеции, предложив заложить ряд ливонских городов и земель в обеспечение военного займа, но получил отказ. В мае 1559 г. о готовности передать свои владения под власть Польши в обмен на военную помощь объявил архиепископ Рижский Вильгельм. 2 августа 1560 г., в ходе русско-ливонского противостояния, состоялась битва при Эрмесе, в которой русские войска под командованием князя В. И. Барбашина (по другим данным, князя П. И. Шуйского) уничтожили лучшие силы Ордена; 21 августа 1560 г. пал г. Феллин (ныне Вильянди, Эстония).

В обмен на защиту и «протекцию» Сигизмунда II Августа Ливонский орден 31 августа 1559 г. подписал 1-е Виленское соглашение, по которому терял часть земель. Польские и литовские войска вошли в южные и юго-западные земли Ливонского ордена. В сентябре 1559 г. о. Эзель (ныне Сааремаа) был передан датскому принцу Магнусу, и в апреле 1560 г. здесь высадились датские войска. 4–6 июня 1561 г. города (в том числе Ревель) и дворяне Эстляндии присягнули на верность Швеции, после чего ВКЛ активизировало подчинение Ливонии. Фактически произошёл раздел Ливонии на польско-литовскую, русскую, датскую и шведскую зоны. 28 ноября 1561 г. Ливонский орден прекратил существование, его последний магистр Г. Кетлер заключил с Сигизмундом II Августом 2-е Виленское соглашение, согласно которому на части территории Ордена, занятой польско-литовскими войсками, создавалось Курляндское герцогство (герцогом становился сам Кетлер), правители которого стали ленниками Сигизмунда II Августа; другие ливонские земли, в том числе Рига, должны были перейти под власть великого князя литовского и польского короля.

Военные действия в 1561–1570 гг.

Основная борьба в Ливонии и соседних регионах Восточной Европы в 1561–1570 гг. шла между Русским государством и ВКЛ, т. к. русская сторона в 1561 и 1564 гг. подписала договоры о перемирии и разделе сфер влияния в Ливонии со Швецией, а в 1562 г. (ратифицирован в Копенгагене в 1563) – с Данией. Крупнейшим событием стало взятие русскими войсками Полоцка 15 февраля 1563 г. в результате Полоцкого похода 1562–1563 гг. Русские войска постепенно заняли окрестности Полоцка («Полоцкий повет») и основали там несколько опорных крепостей: Усвят (ныне рабочий посёлок Усвяты Псковской области), Улу (Уллу; ныне агрогородок в Бешенковичском районе Витебской области, Беларусь), Сокол (ныне агрогородок Соколище Россонского района Витебской области, Беларусь) и др.

26 января 1564 г. под Улой литовские войска нанесли крупное поражение русским войскам. Дальнейшие боевые действия состояли из постоянных локальных столкновений вокруг ливонских крепостей и на русско-литовском пограничье от Смоленска и Орши до Полоцка и Витебска. Политическая элита ВКЛ осознала необходимость объединения усилий с Польшей, до этого не оказывавшей ВКЛ почти никакой военной помощи.

В 1563–1570 гг. между Данией (выступала в союзе с Польшей и ганзейским городом Любек) и Швецией развернулась война на Балтийском море. Датский флот выиграл сражение у о. Готланд, а шведский – сражение у о. Борнхольм (оба – 30 мая 1564).

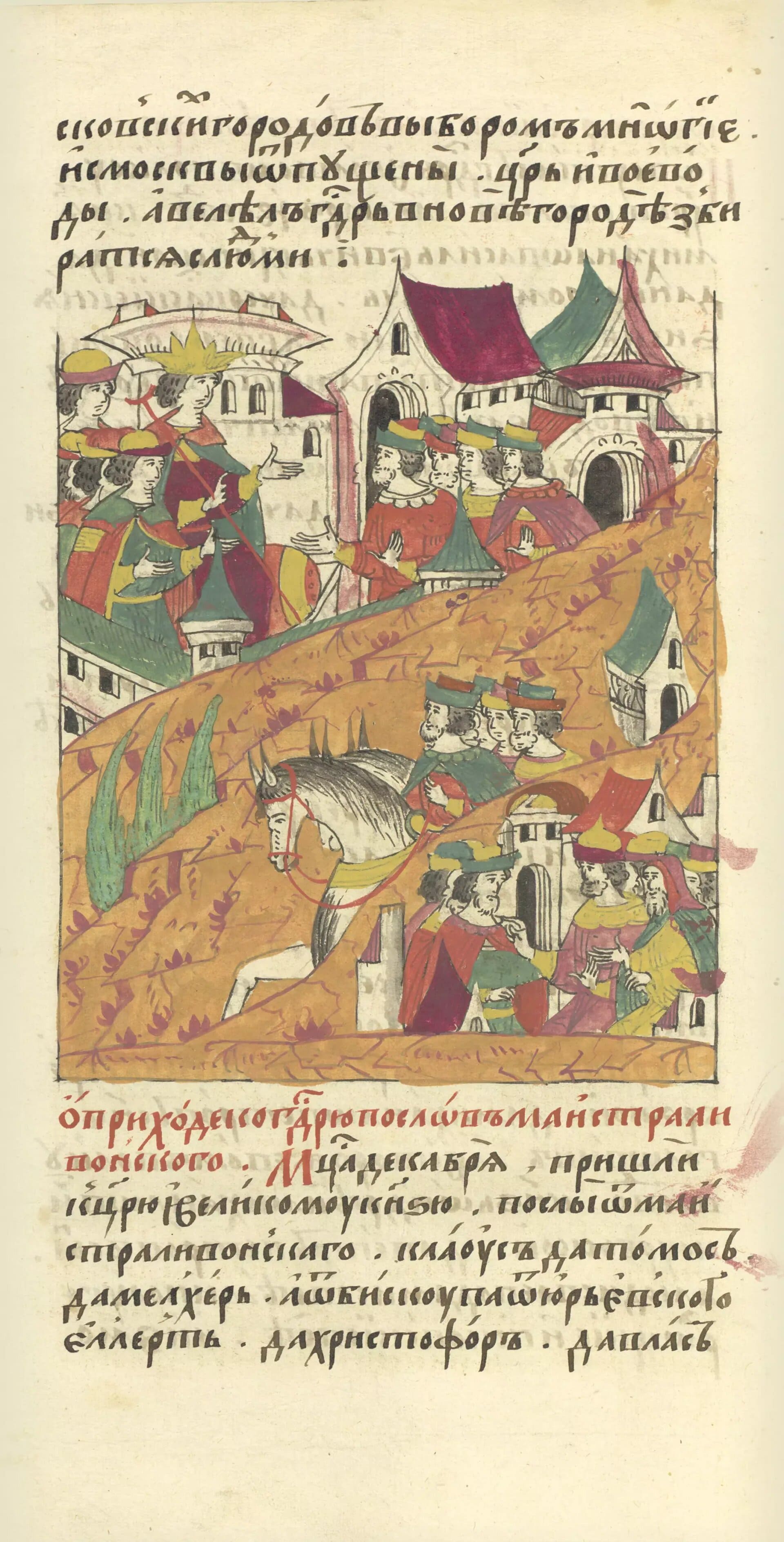

Разгром русских войск литовскими войсками под предводительством Николая Радзивилла под Улой. 26 января 1564. МиниатюраРазгром русских войск литовскими войсками под предводительством Николая Радзивилла под Улой. 26 января 1564. Миниатюра из Лицевого летописного свода. 16 в. Государственный исторический музей, Москва. ОР ГИМ. Син. № 962. Л. 520об. Иллюстрация из книги: Лицевой летописный свод XVI века. Русская летописная история. Книга 23. 1557–1567 гг. М.: ООО «Фирма АКТЕОН», 2014. С. 310.

Главное морское сражение войны между шведским и датским флотами 7 июля 1565 г. у о. Борнхольм закончилось вничью. 29 июля 1566 г. произошла «катастрофа у Висбю», в результате которой шведы уничтожили датско-любекский флот. В 1567 г. в центральной и северной Ливонии шли тяжёлые бои между шведами, с одной стороны, и союзниками датчан – литовскими (включавшими отряды польских наёмников) и ливонскими (силы Курляндского герцогства и ополчение не занятых русскими войсками ливонских городов) отрядами – с другой.

Сложившейся ситуацией попытался воспользоваться русский царь Иван IV Васильевич Грозный. Владение западными землями Ливонии, в частности Нарвой (с 1558), было выгодно для Русского государства, т. к. позволяло торговать с европейскими странами без посредников. Объём западноевропейской торговли в годы т. н. Нарвского плавания (1558–1581) значительно вырос. Русское правительство предпринимало попытки основать на Балтийском море свой военно-морской флот, однако они завершились неудачей. Для охраны торговых маршрутов русские власти пользовались услугами датских пиратов-каперов, была сформирована особая каперская флотилия под командованием К. Роде. В 1567 г. в русских дипломатических кругах возникла идея раздробления Ливонии на ряд мелких княжеств – вассалов Польши, Швеции, Дании и Русского государства. Тем самым предполагалось мирным путём закрепить произошедший ранее раздел сфер влияния (на это предложение согласился только датский принц Магнус, владевший о. Эзель). Однако в 1568 г. в результате государственного переворота к власти в Швеции вместо лояльного Русскому государству короля Эрика ХIV пришёл личный враг Ивана IV – Юхан III, женатый на сестре Сигизмунда II Августа. Это вызвало попытки русского правительства вытеснить Швецию из Прибалтики военным путём. В августе 1570 г. началась осада русскими войсками Ревеля, который оборонял шведский гарнизон. В результате неудачных действий опричного воеводы В. И. Умного-Колычева и земского воеводы И. П. Яковли Хирона (из клана Захарьиных-Кошкиных) она окончилась полным провалом.

По Штеттинскому миру 1570 г., заключённому между Данией и Швецией, восстанавливались границы, существовавшие между ними в 1563 г. В том же году Речь Посполита заключила с Русским государством перемирие на 3 года. Летом 1570 г. владевший о. Эзель герцог Магнус был провозглашён королём Ливонии (территория и столица Ливонского королевства определены не были) и стал вассалом русского царя. Ливонскому королевству предоставлялась широкая автономия, а единственной обязанностью Магнуса было выставление 3-тысячного военного отряда для участия в военных кампаниях русских войск. В случае перехода под власть Магнуса Риги и Ревеля этим городам была обещана свободная и беспошлинная торговля по всей территории Русского государства. Затем в Прибалтике на несколько лет установилось некоторое затишье, хотя локальные стычки и военные рейды со всех сторон не прекращались никогда.

Обострение ситуации в середине 1570-х – начале 1580-х гг. и завершение военных действий

В середине 1570-х гг. деятельность русских войск в Ливонии активизировалась первоначально против шведских владений: в январе 1576 г. русские войска взяли Падис (ныне деревня Падизе в мааконде Харьюмаа, Эстония), Гапсаль (ныне г. Хаапсалу, Эстония) и замок Лоде (ныне Колувере в мааконде Ляэнемаа, Эстония). 13 июля 1577 г. Иван IV начал из Пскова крупномасштабный поход, направленный на владения Речи Посполитой в Ливонии и положивший начало войне, которая в хрониках того времени (начиная с труда Р. Гейденштейна) получила название «Московской войны». Русские войска взяли более 20 городов: Люцин (ныне Лудза, Латвия), Розиттен (ныне г. Резекне, Латвия), Динабург (ныне Даугавпилс, Латвия), Шванебург (ныне Гулбене, Латвия), Крейцбург (ныне в составе г. Екабпилс, Латвия). Русское государство распространило свой контроль почти на всю Ливонию севернее Западной Двины и бóльшую часть Эстляндии (за исключением Риги, Ревеля, шведских и датских владений). Однако Магнус, участвовавший с войсками своих ливонских подданных в этом походе, взбунтовался и заявил, что занятые города принадлежат его Ливонскому королевству. Иван IV был вынужден вновь приводить в покорность города, присягнувшие Магнусу, который после этого в 1578 г. перешёл на сторону нового польского короля – Стефана Батория. Заключённое 30 января 1578 г. в Москве русско-польское соглашение о новом 3-летнем перемирии не было утверждено королём. В октябре 1578 г. русские войска были разбиты под Венденом (ныне г. Цесис, Латвия) польско-литовскими войсками (к ним присоединился также шведский отряд под командованием Г. Бойе). 3 июня 1579 г. войско Речи Посполитой выступило в поход непосредственно на Русское государство. Ядром армии Стефана Батория стали профессиональные наёмники из европейских стран: немцы, венгры, итальянцы, французы, швейцарцы и др. Русская армия, основу которой составляло феодальное ополчение, не смогла оказать ей достойного сопротивления: 1 сентября 1579 г. пал Полоцк, 6 августа 1580 г. – Велиж, в ночь с 5 на 6 сентября того же года – Великие Луки. Боевые действия шли уже непосредственно на русской территории. В августе 1581 г. началась Псковская оборона 1581–1582 гг., в ходе которой русский гарнизон отразил свыше 30 штурмов. Литовская кавалерия под командованием польного гетмана литовского князя Х. Н. Радзивилла Перуна (из рода Радзивиллов) совершила глубокий рейд к Волге, едва не захватив в плен под Старицей царя Ивана IV. Между Русским государством, которое смогло заручиться поддержкой Священной Римской империи (папский легат А. Поссевино на переговорах поддерживал русскую сторону), и Речью Посполитой было подписано Ям-Запольское перемирие 1582 г., ставшее в конечном итоге крупным дипломатическим успехом Русского государства.

В 1578 г., воспользовавшись изменением расклада сил, одновременно с Речью Посполитой в войну с Русским государством вступила Швеция. Шведским войскам удалось захватить значительные территории в Прибалтике, в ноябре 1580 г. они взяли важнейшую русскую крепость на Карельском перешейке – Корелу (ныне Приозерск), в 1581 г. пала Нарва. Сил воевать со Швецией у Русского государства не было, и между государствами было заключено Плюсское перемирие (переговоры велись с 1583 по 1585/1586), по которому к Швеции отходили Нарва, Ивангород, Ям (ныне Кингисепп), Копорье (ныне село Ломоносовского района Ленинградской области), Корела (возвращены в ходе русско-шведской войны 1590–1593), а за Русским государством оставался только очень узкий выход к морю – побережье Финского залива от устья реки Сестра (ныне Малая Сестра) до устья реки Стрелка.

Итоги Ливонской войны

Главным результатом Ливонской войны стал раздел территории Ливонии между Речью Посполитой, Швецией и Данией (окончательно завершился в 17 в. по результатам Альтмаркского перемирия 1629, Брёмсебруского мира 1645 и Оливского мира 1660). Русское государство в результате военных неудач конца 1570-х – начала 1580-х гг. утратило все свои завоевания в Ливонии и, таким образом, в территориальном отношении в результате Ливонской войны не приобрело, но и не потеряло ничего существенного, утратив на непродолжительное время ряд крепостей на русско-шведском пограничье. Ливонская война стала одним из важных факторов (наряду с опричниной, набегами крымских ханов и др.) нарастания социально-экономического и политического кризиса в Русском государстве. Истощение ресурсов и кризис материального обеспечения дворянской службы привели к массовому дезертирству и в итоге ускорили введение крепостного права и явились одной из причин наступления Смутного времени.

Источник: https://bigenc.ru/c/livonskaia-voina-1558-1583-dbcf4d

Присоединение Астраханского ханства к Московской Руси 1556 г.

«Приехал Кара-Иклеш-князь и начал воеводам князю Юрью с товарищи бити челом от князей от уланов и от мурз и от всех людей Азстороханских, чтобы их царь великий князь пожаловал, побитии и розвести не велел, а велел бы служить себе царю и великому князю и Дербыш-Алию царю, а они на том правду дадут, что им служить царю и великому князю прямо…». Через два года после триумфа над Казанским ханством царь Иван IV продолжил свою экспансию на Восток, собирая осколки Золотой Орды. Следующей целью стало Астраханское ханство — самое слабое из оставшихся татарских государств, по очереди контролируемое то крымчаками, то ногайцами. Русские решили вклиниться в этот спор и показать, кто настоящий хозяин Поволжья.

Хаджи-Тархан: недолгая история независимой Астрахани

Учёные до сих пор не могут установить точную дату образования Астраханского ханства. В отличие от соседних государств, об истории этого осталось очень скудное количество письменных источников. Доминирует мнение, что город возник на побережье Каспийского моря в 13-м веке и находился на 12 км выше от центра современного города. Находясь на пересечении торговых путей, Хаджи-Тархан (так в Средневековье называлась Астрахань) быстро приобрёл важное экономическое значение для Золотой Орды. Русские, видимо, знали о жемчужине на берегах Волги: в летописях можно встретить сообщение о том, что в 1375 году новгородские ушкуйники даже предприняли нападение на город, сплавившись вниз по реке на кораблях, но попали в плен.

В 1395 году город серьёзно пострадал от войск Тамерлана — несмотря на то, что власти решили сдаться без боя, завоеватель разрешил своим подданным вволю пограбить жемчужину Каспийского моря. Даже после разрушений Хаджи-Тархан сохранял своё экономическое значение и был лакомым куском во время бесконечных междоусобных войн в Золотой Орде.

Относительно появления независимого Астраханского ханства среди исследователей также нет единства. Основные гипотезы сводятся к возникновению этого государства к 1450−1460-м годам, однако оно оставалось зависимым от Большой Орды. После её разгрома крымским ханом Менгли-Гиреем в 1502 году Астрахань становится её «правопреемницей», однако о большом авторитете среди остальных осколков Улуса Джучи говорить не приходится.

На протяжении всей первой половины 16-го века за влияние над Астраханью боролись несколько крупных региональных игроков: крымчаки, ногайцы и русские. При дворе хана оформились влиятельные группировки, тяготевшие к той или иной державе. Московская Русь успешно использовала внутриполитическую борьбу в Астрахани: в 1533 году между странами был заключён договор о союзе и торговых привилегиях для русских купцов. Такая внешнеполитическая линия астраханцев диктовалась соперничеством с Крымским ханством, стремившимся получить контроль над важным торговым центром на Каспийском море.

Однако уже после присоединения Казанского ханства к России в 1552 году, когда появилась общая граница с Астраханью, оформился план расширения влияния Москвы на весь Волжский торговый путь. Идеологическим обоснованием служила так называемая «Тмутараканская легенда»: Астрахань отождествлялась с бывшим древнерусским анклавом. Фактическим же поводом к началу военных действий стал арест и ссылка московского посла Севастьяна Авраамова, приглашённого астраханским ханом Ямгурчеем для развития торговых связей между странами.

Завоевание Астрахани: первый поход и вассализация

К походу на побережье Каспийского моря Иван IV основательно подготовился, заручившись поддержкой ногайского хана Исмаила. С началом навигации на Волге, весной 1554 года, несколько отрядов общей численностью в 35−40 тыс. человек отправились в поход на юг, к побережью Каспия. 27 июня произошла первая стычка ратников с войсками астраханского хана у Чёрного Яра, завершившаяся победой московских войск. Пленные татары выдали расположение ставки Ямгурчея, а также сообщили, что гарнизон Астрахани весьма мал.

Русские воспользовались этой информацией. Они разделили свои силы на два отряда: первый во главе с князем Вяземским блокировал ханскую ставку, а второй, ведомый князем Пронским, без боя занял Астрахань уже 2 июля. Хан смог бежать в Азов, бросив своих подданных на произвол судьбы. Русские войска устремились за гвардией Ямгурчея и разбили арьергард 7 июля. Ногайские силы в боях с астраханцами участия так и не приняли.

После неудачного преследования хана Ямгурчея русские решили не присоединять Астрахань, а поставить в городе лояльного Москве хана. Им стал Дервиш-Али, правнук знаменитого Ахмата, уже правивший на берегах Каспия с 1537-го по 1539-й. С новым ханом русские заключили мирный договор, по которому Астрахань становилась вассалом Русского царства и обязывалась ежегодно выплачивать дань в размере 1,2 тыс. руб. серебром. Помимо этого в городе размещался русский воинский контингент, русским же купцам обеспечивалась свобода рыбной ловли по всему течению Волги — от Казани до Каспийского моря. Примечательно, что после заключения мирного договора Иван IV включил в свой титул слова «царь Астраханский», что определяло действительное положение Дервиша-Али. В случае смерти хана его территории переходили под непосредственное управление русского царя.

Местное население сочло подписанный с московитами договор унизительным и кабальным. Этими настроениями не преминул воспользоваться и Дервиш-Али, стремившийся освободиться от контроля Москвы. Он решил объединить силы с крымчаками. Летом 1555 года из Астрахани был выслан царский «наместник» Тургенев, что было расценено как прямая измена. Однако силовыми методами восстанавливать порядок на только что завоёванных землях Иван IV не решался. В августе 1555 года он отправил небольшой отряд стрельцов и казаков во главе с Григорием Кафтыревым и атаманом Фёдором Павловым. Они вновь заняли Астрахань без сопротивления — хан, опасаясь расправы, бежал из города вместе с жителями. Иван IV в условиях запутанной ситуации в регионе решил простить беглецу его задолженности по выплатам, а в Астрахань был отправлен новый наместник Леонтий Мансуров.

С приходом царского чиновника в городе сложилось двоевластие, началась борьба между русскими «государевыми людьми» и сторонниками хана за контроль над Астраханью. Очень скоро конфликт перешёл в горячую фазу — Дервиш-Али, заручившись поддержкой детей ногайского мурзы Юсуфа, блокировал русские войска в небольшой крепости на территории Астрахани, однако царскому наместнику удалось уйти целым и невредимым. Стало очевидно, что астраханский хан явно выступил против русского владычества.

Свержение Дервиша-Али

Карательная экспедиция против непокорного Дервиша-Али началась весной 1556 года. Теперь размер русских войск, посланных на Каспий, был на порядок меньше, чем за два года до этого: стрельцы, вятское ополчение, донские и волжские казаки общей численностью не более 3 тыс. человек. Каждый отряд самостоятельно добирался до Астрахани из мест своей дислокации.

Первыми к городу подошли волжские казаки под руководством атамана Ляпуна Филимонова. Не дожидаясь подхода союзников, они внезапно напали на немногочисленный гарнизон и разбили его. С подходом стрельцов и ополчения русским удалось получить полный контроль над Астраханью. Хан Дервиш-Али же предпочёл удалиться из города в свою ставку, расположенную в 20 км ниже по течению Волги, у самого Каспийского моря.

Оставив казаков Филимонова в городе (что привело к массовым грабежам), остальные силы русских отправились искать хана. Обнаружив лагерь татар, московские ратники ночью внезапным ударом рассеяли их, однако на обратном пути силы хана смогли нанести серьёзный урон арьергарду русских. Жирную точку на вооружённом сопротивлении Дервиша-Али поставили лояльные Ивану IV ногайцы — именно они нанесли астраханскому хану серию ощутимых поражений, после которых он принял решение бежать сначала в Азов, а оттуда — в Мекку.

На сей раз присоединение ханства пошло по жёсткому сценарию — в город вводилась русская администрация, назначался русский воевода. Вскоре вместо Хаджи-Тархана была заложена новая крепость, ставшая центром современной Астрахани.

Падение ханства ускорило присоединение осколков некогда единой Золотой Орды к Русскому государству: уже через год клятву верности Ивану IV принесли ногайцы, тогда же в состав России вошла Башкирия. Москве открылись бескрайние просторы Урала и Сибири — направления для будущей экспансии.

Источники

Похлёбкин В.В. Татары и Русь: 360 лет отношений (1238 – 1598). М., 2001.

История татар с древнейших времён. Т.IV. Татарский государства XV – XVIII вв. Казань, 2014.

Зайцев И.В. Астраханское ханство. М., 2006.

Источник: https://diletant.media/articles/45290575/

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-62623 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31.07.2015 При полном или частичном использовании материалов ссылка на «Дилетант» обязательна. Для сетевых изданий обязательна гиперссылка на сайт «Дилетант» — diletant.media.

Ещё статьи...

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ

«ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА

Г. ВЛАДИКАВКАЗА»

Пока живы библиотеки, культура не погибнет.

Д. С. Лихачев

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная библиотечная система г. Владикавказа» («МБУК ЦБС г. Владикавказа») объединяет Центральную городскую библиотеку, являющуюся методическим и координирующим центром, и 12 библиотек - филиалов, 5 из которых – детские, расположенных в 4-х административных районах города. Это общедоступные информационные, культурно-просветительские учреждения с многоотраслевым библиотечным фондом и справочно-библиографическим аппаратом универсальной тематики. Вместе с тем, каждая библиотека имеет специализацию по основным направлениям деятельности:

ЦГБ - Центр информации «Новости местного самоуправления»

Филиал №1 - Изучение истории и сохранение родного языка, обычаев, традиций и культуры народов, населяющих Северную Осетию

Филиал №2 - Эстетическое воспитание

Филиал №3 - Библиотека семейного чтения: «Семья – убежище души»

Филиал №4 - Традиции и обычаи осетин (изучение этнографии края)

Филиал №9 - Эстетическое воспитание

Филиал №10 - Экологическое воспитание

Филиал №13 - Ӕгъдау - философский камень осетинского менталитета

Филиал №15 - Воспитание культуры здорового образа жизни

Филиал №18 - Экологическое воспитание

Филиал №19 - Пропаганда библиотечно-библиографических знаний: «Мы растем, читая день за днем»

Филиал №20 - Эстетическое воспитание

Филиал №21 - Отечество в лицах

Учредителем общедоступных библиотек является Управление культуры АМС г. Владикавказа.

Библиотечный фонд ЦБС составляет более 350 000 экз. документов на различных видах носителей. Ежегодно муниципальные библиотеки посещает около 270 000 пользователей, которым предоставляются качественные библиотечно-информационные услуги в соответствии с Муниципальным заданием.

Муниципальные библиотеки г. Владикавказа стараются соответствовать информационным потребностям населения: предоставляют информационные услуги в правовой, экономической, экологической и других сферах, оказывают поддержку образовательным учреждениям города в воспитании юного поколения; помогают в духовной самореализации личности, создавая условия для развития индивидуальных способностей пользователей разного возраста и социального положения, организовывают мероприятия с участием писателей, поэтов, артистов, ученых, педагогов и пр.; используя для этого гарантированный набор бесплатных библиотечно-библиографических услуг.

Библиотеки ЦБС ведут также большую работу по продвижению книги и чтения. В этом направлении накоплен большой опыт, которым мы делимся со всеми заинтересованными лицами. Творческий подход к работе позволяет сделать ее особенно интересной.

Мы понимаем Вас, мы думаем о Вас, мы верим в Вас, наши читатели.

Откройте для себя вместе с нами мир чтения!