История

Освобождение Москвы от поляков народным ополчением Минина и Пожарского 1612 г.

Э. Лисснер. Изгнание польских интервентов из Московского Кремля

Смутным временем названа лихая година конца XVI — начала XVII веков, когда Русское царство оказалось в глубоком социальном кризисе. Шел процесс становления крепостнической системы, который вызвал широкий протест крестьянских масс и городских низов. Истоки Смуты надо искать и в войнах, и в тирании и репрессиях царя Ивана IV, и в боярской междоусобице, которые подорвали экономику, моральные силы народа. Наследники Грозного не смогли противостоять разрушению сильной государственной власти, натиску ожидавших легкой добычи внешних врагов.

Молодое централизованное Российское государство в результате польской и шведской интервенции было поставлено на грань национальной катастрофы. Пали главные пограничные твердыни — города-крепости Смоленск и Новгород. В течение двух лет древняя первопрестольная Москва находилась в руках иноземцев. Страна, которой изменила правящая боярская верхушка, подверглась страшному опустошению.

Казалось, что России не пережить «великого разорения». Но захват поляками Москвы вызвал мощную патриотическую волну, которая поднялась в Нижнем Новгороде и поставила во главе народного (земского) ополчения князя Дмитрия Пожарского и простого горожанина Кузьму Минина. Проявив недюжинные организаторские и военные дарования, они добились освобождения столицы Отечества от иноземцев.

Князь Дмитрий Михайлович Пожарский Кузьма Минич Минин (Анкудинов)

Москва была захвачена поляками в силу измены Боярской думы («седмочисленных бояр», «семибоярщины») во главе с князем Федором Мстиславским. Страшась собственного народа и ища защиты от него, бояре провозгласили королем малолетнего сына польского короля Сигизмунда III королевича Владислава: «Лучше государю служить, нежели от холопов своих побитыми быть».

В ночь на 21 сентября (1 ноября) 1610 г. «семибоярщина» впустила в Москву 8-тысячное польское войско гетмана Жолкевского. Поляки заняли Кремль и Китай-город с их каменными стенами. Перед этим бояре отправили из столицы для борьбы со шведами почти весь московский гарнизон, и столица оказалась без защитников.

Гетман Станислав Жолкевский

Первое земское ополчение рязанского воеводы Прокопия Ляпунова, созданное для освобождения Москвы от иноземцев, своей задачи не выполнило. Оно подступило к столице с опозданием, когда антипольское восстание москвичей (одним из его руководителей был князь Дмитрий Пожарский) в марте 1611 г. потерпело неудачу, а большая часть города была сожжена. Ополченцы блокировали город, но разногласия между казаками и служивым дворянством привели к гибели Ляпунова. Ополчение разошлось по домам, под Москвой остались только казаки во главе с атаманом Иваном Заруцким и князем Дмитрием Трубецким.

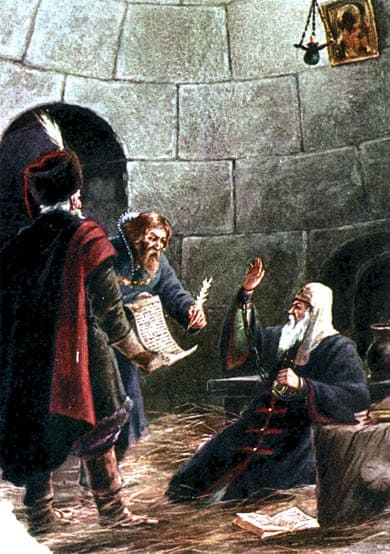

В таких условиях знамя освободительной борьбы взял на себя Нижний Новгород. В ответ на грамоты находившегося в заточении у поляков патриарха Гермогена нижегородский земский староста Кузьма Минин из числа «молодчих торговых людей» (мелких торговцев) в октябре 1611 г. обратился к горожанам с призывом создать новое народное ополчение для борьбы с иноземными захватчиками.

Б. Зворыкин. Святейший патриарх Гермоген в подземелье Чудова монастыря

П.П. Чистяков. Патриарх Гермоген отказывает полякам подписать грамоту

Патриотический призыв получил самый горячий отклик у нижегородцев. По совету Минина горожане давали на создание и содержание земской рати «третью деньгу», то есть треть своего имущества.

М.И. Песков. Воззвание Минина к нижегородцам в 1611 году. 1861 г.

Сам староста отдал на нужды ополчения не только «всю свою казну», но золотые и серебряные оклады с икон и драгоценности своей жены. Но поскольку добровольных вносов не хватало, был объявлен принудительный сбор со всех нижегородцев: каждый из них должен был внести в казну ополчения пятую часть своих доходов от промысловой и торговой деятельности.

А.Д. Кившенко. Воззвание Кузьмы Минина к нижегородцам. 1611 г.

Нижегородцы облекли Кузьму Минина званием «выборного человека всею землею». Созданный в городе «Совет всея земли» по сути дела стал временным правительством. По совету Минина на должность главного (первого) воеводы ополчения был приглашен «худородный» князь Дмитрий Михайлович Пожарский, который после ранения лечился в недалеком селе Мугреево Суздальского уезда. К нему было отправлено почетное посольство.

Пожарский принял приглашение возглавить земское войско, то есть организацию вербовки ратных людей, обучение ратников, командование ими в походах и боях. Кузьма Минин стал заведовать ополченческой казной. Так эти два человека, избранные народом и облеченные его доверием, стали во главе нижегородского ополчения.

С. Малиновский. Нижегородский подвиг. 1611 год. 1996 г.

В ополчение принимались разные люди, готовые сражаться за правое дело «очищения» Москвы от поляков: стрельцы и служилые дворяне, казаки, посадские люди и крестьяне. Кузьма Минин пригласил в земскую рать большой отряд служилых смоленских дворян, которые после падения Смоленска ушли с семьями в Арзамасский уезд, показав на деле верное служение Отечеству.

В начале марта нижегородское ополчение выступило в поход. Его торопило и время, и наступавшая весна, грозившая дорожной распутицей.

Князь Пожарский во главе ополчения. Хромолитография по картине Т. Крылова. 1910 г.

Перед этим князь Пожарский занял город Ярославль, послав туда конный отряд под командованием своего двоюродного брата князя Дмитрия Лопаты-Пожарского. По пути отдельными отрядами занимались города – Кострома, Суздаль и ряд других.

В Ярославле ополчение задержалось на целых четыре месяца: оно пополнялось людьми, которые проходили воинское обучение, добывалось оружие и казна. Устанавливались связи с Русским Севером (Поморьем), волжскими городами и Сибирью. На местах создавалась новая администрация. В Ярославле окончательно оформилось «земское правительство». В городе был создан Денежный двор, работали приказы, в числе которых был Посольский.

За время «ярославского сидения» второе земское ополчение удвоило свои силы. Князь Дмитрий Пожарский и Кузьма Минин привели под стены Москвы свыше 10 тыс. служилых поместных людей (дворян), до 3 тыс. казаков, не менее тысячи стрельцов и большое число «даточных людей» (военнообязанных крестьян). О числе артиллерии сведений нет. Это не считая тех отрядов, что были разосланы из Ярославля по стране, прежде всего для защиты северных земель от шведов, захвативших Новгород.

Преподобный Дионисий благословляет князя Пожарского и гражданина Минина на освобождение Москвы. Горельеф. Восточный угол северной стены храма Христа Спасителя

У нижегородцев сложились сложные отношения с предводителями остатков первого земского ополчения («подмосковных таборов») – князем Дмитрием Трубецким и атаманом Иваном Заруцким. Они претендовали на главенствующую роль в предстоящей борьбе за Москву. Атаман Заруцкий пошел даже на организацию покушения на Пожарского в Ярославле. После его неудачи, он при подходе нижегородцев бежал с частью своих казаков из-под Москвы.

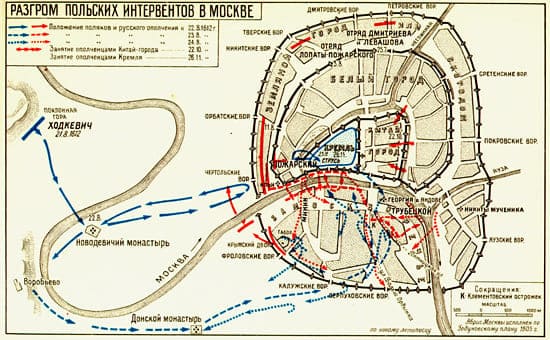

Нижегородское ополчение выступило из Ярославля 27 июля (6 августа) 1612 г. с получением известия о том, что польский король отправил на выручку московскому гарнизону 12-тысячное войско во главе с гетманом литовским Яном-Каролем Ходкевичем. Следовало опередить его, поэтому князь Пожарский выслал вперед к Москве сильный конный отряд князя Василия Туренина, приказав ему занять Чертольские (ныне - Кропоткинские) ворота. Главные же силы нижегородцев заняли позиции у Арбатских ворот.

Подойдя к Москве 20 (30) августа, Пожарский и Минин отказались стать единым лагерем с «казачьими таборами» князя Дмитрия Трубецкого, стоявших близ Крымского моста, и где имелось много брошенных землянок и шалашей. Пройдя городские пожарища, нижегородское ополчение заняло позицию между Арбатскими и Чертольскими воротами. Фланги прикрывались отрядами конницы. Было сооружено несколько острожков со рвами.

Войско Ходкевича (большую его часть составляли находившееся на службе у короля Польши запорожцы) подошло к Москве утром 21 (31) августа. Неприятель имел свыше 15 тыс. человек с учетом полков Струся и Будилы, засевших за крепкими стенами Кремля и Китай-города. Силы сторон, как считают исследователи, были не равными. По подсчетам историка Г. Бибикова, прибывшее к столице ополчение Пожарского и Минина могло иметь не более 6–7 тыс. ратников. Остальные его силы были распылены по пути. Трубецкой имел примерно 2,5 тыс. казаков.

На рассвете 22 августа (1 сентября) гетман Ходкевич начал прорыв к Кремлю, чтобы доставить туда огромный обоз с провиантом для осажденного гарнизона. Сражение началось с боя конницы на Девичьем поле (у Новодевичьего монастыря). Этот бой длился семь часов, и только тогда королевские люди стали теснить противника. После этого бой начался среди развалин выгоревшего города. Сражение в тот день завершилось смелой атакой казачьих отрядов атаманов Афанасия Коломны, Дружины Романова, Филата Можанова и Макара Козлова, после чего гетман приказал отступить.

Сражение возобновилось через день, 24 августа (3 сентября). Теперь Ходкевич наносил удар через Замоскворечье. Схватки вновь приняли самый упорный и ожесточенный характер. Потеснив ополченцев, поляки ввели в пределы города огромный обоз. До Кремля было уже совсем близко. В ходе боя казаки князя Трубецкого ушли в свои «таборы». Вернуть их на поле битвы смогли только уговоры келаря Троице-Сергиевой лавры Авраамия Палицына и Кузьмы Минина.

Уже под самый вечер Минин, взяв три резервных конных дворянских сотни и отряд перебежчика ротмистра Хмелевского, переправился через Москва-реку и у Крымского двора решительно атаковал вражеский заслон. Поляки обратились в бегство, которое стало в гетманском войске общим. Ополченцы перешли в общую контратаку, но князь Пожарский расчетливо приказал прекратить преследование бежавших.

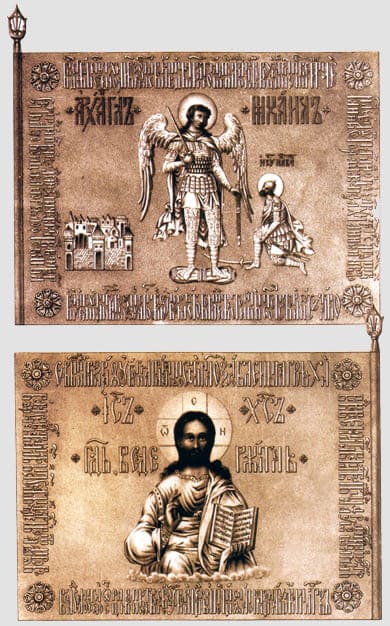

Знамя князя Пожарского. 1612 г.

Гетман Ходкевич ушел на Воробьевы горы, простоял там всю ночь и рано утром 25 августа (4 сентября) с «великим срамом» бежал от Москвы на Запад. Огромный обоз с провиантом для «кремлевских сидельцев» (неудачно ходивших на вылазку) стал главным трофеем победителей. Теперь дни осажденного в Кремле и Китай-городе польского гарнизона были сочтены.

Разгром польских интервентов в Москве

В конце сентября 1612 г. нижегородская рать объединилась с остатками первого земского ополчения в единое войско. Стала единой и государственная власть. Тем временем осажденные стали голодать. Но поляки упорно не хотели капитулировать из-за боязни ответственности за совершенные злодеяния и в ожидании новой попытки их короля оказать им помощь.

Переговоры о сдаче начались 22 октября (1 ноября). В тот день казаки, не желавшие никаких уступок врагу, взяли штурмом Китай-город, откуда осажденные бежали в Кремль. 26 октября (5 ноября) кремлевский гарнизон согласился сложить оружие и сдаться на милость победителей. Договор был подписан и скреплен крестным целованием. В нем говорилось, что королевским людям будет сохранена жизнь на условии, если они сдадут в казну имевшиеся у них награбленные государственные ценности.

На следующий день, 27 октября (6 ноября), началась сдача королевского гарнизона. Полк Струся, вышедший в лагерь князя Трубецкого, был почти полностью истреблен казаками, среди которых было много беглых крестьян и холопов из мест, которые поляки подвергли в Смуту страшному разорению. Полк Будилы в ходе капитуляции в целом уцелел, поскольку князь Пожарский не допустил кровопролития. Военнопленные были разосланы по городам, где они содержались до обмена на русских людей, находившихся в польском плену.

В тот же день, 27 октября (6 ноября) 1612 г., народное ополчение торжественно, под колокольный звон вступило в опустошенный и оскверненный захватчиками Кремль.

В воскресенье, 1 (11) ноября, на Красной площади у Лобного места состоялся благодарственный молебен. Москвичи вместе с ополченцами-нижегородцами и казаками праздновали очищение первопрестольной столицы от иноземных захватчиков. До освобождения всего Отечества от польских и шведских интервентов было еще далеко. Но прочное основание этому делу было уже положено благодаря трудам князя-воеводы Дмитрия Пожарского и «выборного человека всею землею» Кузьмы Минина.

И.П. Мартос. Памятник Минину и Пожарскому на Красной площади в Москве. Сооружен в 1818 г.

Одержанная великая историческая победа окружила героев «битвы за Москву» ореолом вечной славы освободителей Москвы от поляков в лютую годину Смутного времени. С тех лет князь Дмитрий Пожарский и нижегородский посадский человек Кузьма Минин стали для России символом самоотверженного служения Отечеству, его национальными героями.

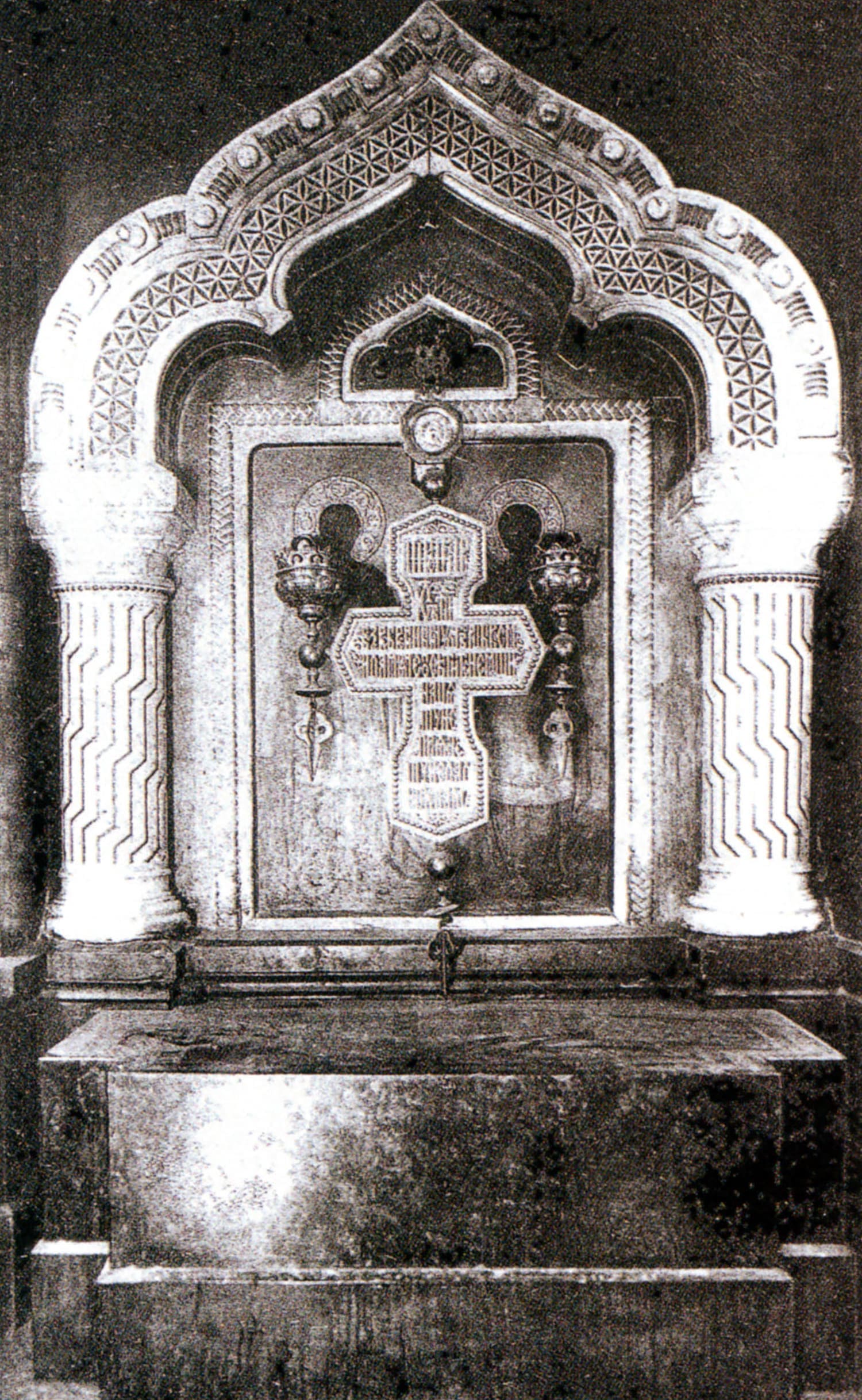

Гробница Кузьмы Минина в усыпальнице Спасо-Преображенского собора в Нижегородском кремле с выбитыми на камне словами Петра Великого — «Здесь лежит спаситель Отечества». 1911 г.

Восстание Болотникова 1606-1607 гг.

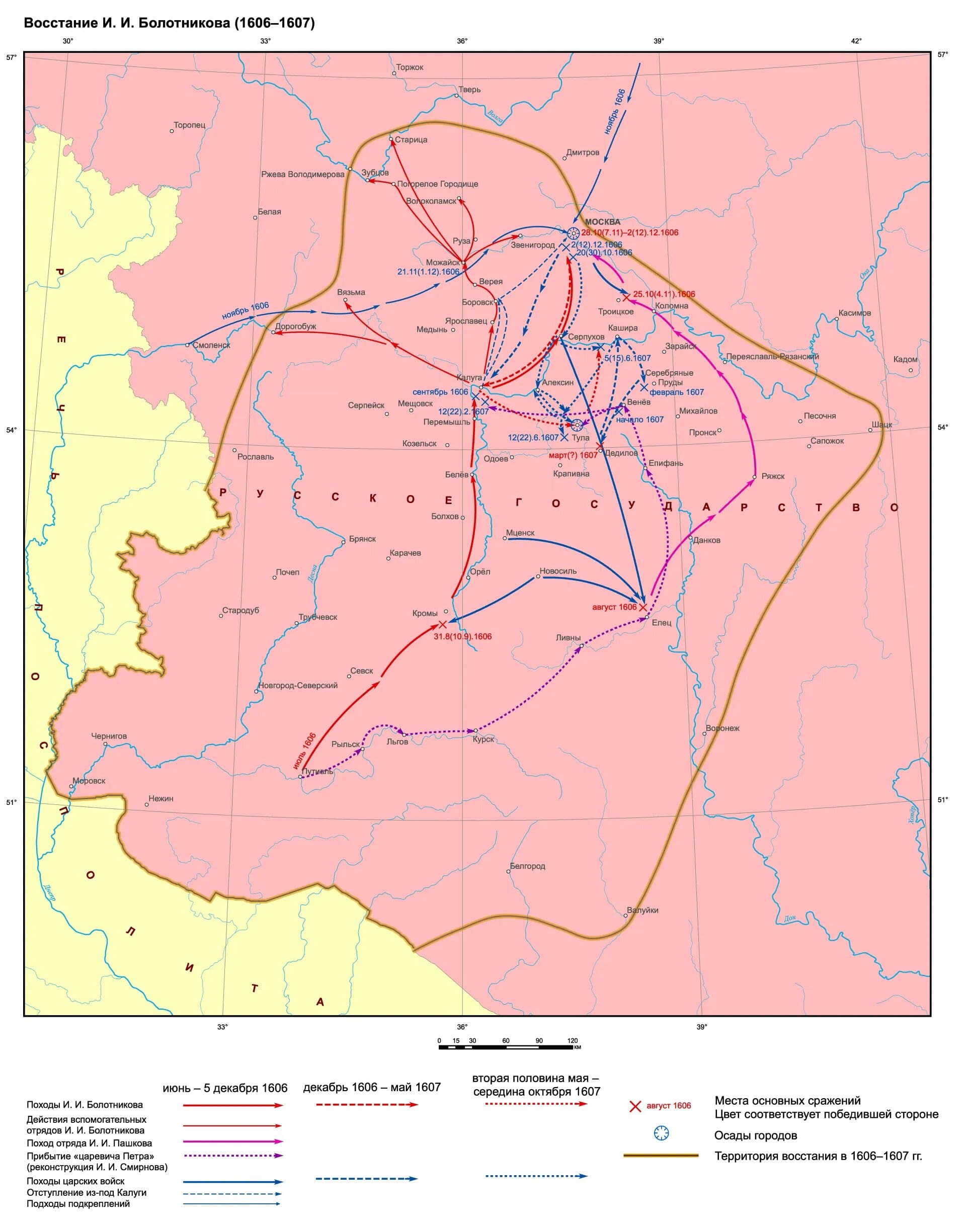

Восста́ние Боло́тникова 1606–1607, антиправительственное наиболее массовое выступление в Русском государстве в период Смутного времени, объединившее разнородные по своим социальным интересам силы. Получило название по имени одного из предводителей – И. И. Болотникова. Охватило почти половину территории страны; в ходе военных действий произошло около 15 крупных боёв и сражений, а также около 10 осад крепостей продолжительностью месяц и более.

Причины восстания

Восстание явилось выражением системного кризиса русского общества и государства, следствием которого стало Смутное время.

Важным фактором для начала восстания стало провозглашение 19(29) мая 1606 г. в Москве царём боярина князя Василия Ивановича Шуйского – главы заговора против царя Дмитрия Ивановича (т. е. Лжедмитрия I). Убитый в результате восстания, вспыхнувшего в столице 17(27) мая 1606 г., самозванец в глазах населения южных уездов страны являлся законным царём: здесь в 1604–1605 гг. в борьбе против царя Бориса Фёдоровича Годунова Лжедмитрий I был поддержан населением, за что, став царём, предоставил ему налоговые льготы и другие привилегии.

Василий Шуйский

Василий Шуйский

Ход событий

Восстание началось в июне 1606 г. в городах Северской земли (центр – г. Путивль), поводом к нему послужили слухи о спасении «царя Дмитрия Ивановича» (распространялись воеводой Путивля князем Г. П. Шаховским – «всей крови заводчиком», по словам автора «Нового летописца»). Повстанцами стали служилые люди «по прибору», служилые и вольные казаки, холопы-послужильцы, рядовые горожане, оброчные и дворцовые крестьяне, мелко- и среднепоместное дворянство южных уездов.

Первый этап (июль – декабрь 1606)

В июле – августе 1606 г. восстание охватило почти все уезды к югу от реки Ока. Попытка быстро его подавить не удалась: царские рати под Ельцом (там оборонялись отряды повстанцев во главе с И. И. Пашковым) и под Кромами (ныне рабочий посёлок Кромского района Орловской области) фактически распались после двухмесячных осад.

К концу лета сформировались 2 повстанческие армии, двинувшиеся по отдельности на Москву для её захвата, свержения царя Василия Ивановича и восстановления на троне «спасшегося монарха».

Первая армия под командованием И. И. Пашкова направилась в Рязанский край (по-видимому, по призыву местных лидеров), где к движению примкнули местные дворяне и служилые люди «по прибору» во главе с Г. Ф. Сунбуловым и П. П. Ляпуновым; на совете всех повстанцев Пашков был поставлен воеводой. В сентябре – октябре восстание параллельно охватило Мещерский край, Среднее и Нижнее Поволжье [в нём приняли участие мордва, черемисы (марийцы), чуваши и иные народы]. Возобновив движение на Москву, повстанцы не позднее 20(30) октября заняли Коломну, 25 октября (4 ноября) разбили близ села Троицкое (ныне Голочёлово городского округа Ступино Московской области) отборные отряды во главе с боярином князем Ф. И. Мстиславским, а 28 октября (7 ноября) начали блокаду столицы.

Вторая армия под командованием И. И. Болотникова, сформированная в Путивле позднее рати И. И. Пашкова, под Кромами нанесла поражение царским войскам [по уточнённым данным, 31 августа (10 сентября)], затем потерпела неудачу в сражении у устья реки Угра. Но восстания в Калуге и в других городах привели к отступлению царских войск. Отряды болотниковцев – атамана Фёдора Берсеня, казачьих голов Л. Хомутова и В. Шарова – через Ярославец (ныне Малоярославец) – Боровск – Верею направились к Можайску и захватили его (с начала октября стал центром восстания к западу от Москвы). К середине октября восставшие овладели Рузой, Звенигородом, Волоколамском, тверскими городами (в частности, Старицей и Зубцовом) и крепостями на стратегической дороге к Смоленску (Вязьмой и Дорогобужем). Главные силы Болотникова, заняв Серпухов и победив в бою на реке Лопасня, около 20(30) октября потерпели неудачу на реке Пахра в столкновении с отрядами боярина князя М. В. Скопина-Шуйского. Несмотря на это, вскоре после 1(11) ноября повстанцы оказались под Москвой.

Восстание Болотникова 1606–1607 гг.

Соединённые силы восставших, пришедших к столице, насчитывали до 25–30 тыс. ратников. Среди них возникли серьёзные противоречия в вопросах о лидерстве (И. И. Болотников стал первым воеводой всех войск как получивший назначение непосредственно от «царя Дмитрия Ивановича» в Речи Посполитой) и о расквартировании [болотниковцы вытеснили отряды И. И. Пашкова из села Коломенское близ Москвы (ныне в городской черте)]. Проявились и сословные противоречия, поскольку в преобладавшей по численности рати Болотникова удельный вес казаков, холопов, крестьян был заметно больше. Методы борьбы также различались: в зоне действий болотниковцев имели место казни дворян и состоятельных горожан, сторонников Василия Ивановича, конфискация их имущества, подбрасывались письма с призывами «побивать» бояр, богатых купцов и грабить их дворы; в полосе движения Пашкова взятых в плен воевод и чиновников отсылали в Путивль, а рядовых царских воинов освобождали. Противоречия в среде восставших, их неумение организовать полную блокаду и неоправдавшиеся надежды на восстание столичных низов дали толчок к расколу.

В ходе неудачного штурма Замоскворечья 15(25) ноября рязанские дворяне отъехали («приехали») к царю. Тогда же проявились результаты мобилизационных мер, принятых правительством. Дворяне и стрельцы Смоленщины, очистив от повстанцев земли к западу от Можайска, соединились с царскими войсками и после недельной осады не позднее 21 ноября (1 декабря) взяли его штурмом. При попытке сомкнуть кольцо блокады вокруг Москвы 26 ноября (6 декабря) повстанцы были с потерями отброшены. К 29 ноября (9 декабря) на помощь царю к Москве подошли смоленская рать, отряды дворян из Новгорода и ряда центральных уездов, стрельцы и ополченцы из северных уездов. Генеральное сражение произошло 2(12) декабря «на Котле» (ныне территория в черте Москвы), в котором восставшие потерпели полное поражение. Сказалось преимущество царской армии в вооружении и военной выучке, наличие у неё свежих резервов. Серьёзным ударом стала измена И. И. Пашкова: он со своим отрядом перешёл на сторону царя в критический момент боя. Казаки, засевшие в лагере в Заборье, сдались через 3 дня. Сотни восставших были казнены, тысячи разосланы по тюрьмам различных городов. В ответ в Путивле казнили и замучили верных царю воевод и дворян.

Второй этап (декабрь 1606 – май 1607)

Главные силы повстанцев во главе с И. И. Болотниковым, оторвавшись от преследователей, «сели в осаду» в Калуге, другие же их отряды укрепились в Туле.

Правительственным войскам удалось вернуть под власть царя большинство городов и крепостей на Рязанщине и в Среднем Поволжье, однако они не сумели установить контроль над сельскими территориями. Некоторые крепости (например, Астрахань) так и не подчинились царю. Первые попытки овладеть Тулой царским отрядам также не удались.

В конце ноября – начале декабря 1606 г. в Путивль прибыли отряды восставших терских, волжских, донских и яицких казаков во главе с «царевичем Петром Фёдоровичем» – Илейкой Муромцем; на пути следования и в самом Путивле по его приказам происходили массовые казни. Появление среди повстанцев носителя «царского имени» привело к переменам в их властных органах: при значительной роли отдельных предводителей восстания в различных регионах и при активности казаков распоряжения шли теперь от имени «царевича Петра», вокруг него формировался «двор» с «думными чинами». В январе 1607 г. повстанческие отряды пополнились за счёт запорожцев, в 1-й половине февраля «царевич Пётр» перешёл со всеми силами из Путивля в Тулу. Наступавшие на неё по двум направлениям царские войска, одержав сначала победы под г. Венёв (начало 1607 – январь/февраль или начало февраля) и острогом Серебряные Пруды Венёвского уезда (февраль; ныне рабочий посёлок городского округа Серебряные Пруды Московской области), потерпели затем поражение близ г. Дедилов (вероятно, март 1607; ныне село Дедилово Киреевского района Тульской области), другие их силы были отброшены с потерями к Алексину.

Осада Калуги затянулась, хотя вокруг неё были сконцентрированы главные силы правительства, регулярно и в больших размерах пополнявшиеся в январе – феврале 1607 г. Повстанцы взорвали и сожгли примёт (насыпь под городской стеной), отбили несколько приступов и общий штурм царских войск, нанеся им значительные потери. К концу зимы у осаждённых обнаружилась нехватка боеприпасов и продовольствия. Им на помощь был направлен большой отряд с обозом, который потерпел поражение в ожесточённом бою на реке Вырка [по уточнённым данным, произошёл 12(22) февраля; по свидетельству автора «Нового летописца», сражение продолжалось «день да ночь», т. е. около суток, а не захотевшие сдаться казаки подорвали себя на бочках с порохом].

К маю масштабы голода, болезней, нехватки боеприпасов у повстанцев в Калуге резко возросли. К середине месяца болотниковцы перешли из Калуги в Тулу, что стало возможным после бегства царских войск из-под Калуги в результате победы, одержанной 3(13) мая повстанцами во главе с боярином князем А. А. Телятевским в сражении «на Пчелне».

Третий этап (май – октябрь 1607)

К началу этого этапа правительство завершило полную мобилизацию военных и материальных сил (производилась с апреля). «Царский поход» на Тулу начался 21(31) мая (основной маршрут – через Серпухов и Алексин; отдельные же подразделения направлялись для взятия или блокирования крепостей, находившихся под контролем повстанцев). Правительственная армия насчитывала (по различным оценкам) от 50–60 тыс. до 100 тыс. и более человек (включая вспомогательные отряды), располагала артиллерией.

Попытка восставших совершить рейд на столицу в обход царской армии конным соединением во главе с князем А. А. Телятевским не удалась: в ожесточённом сражении на реке Восьма 5(15) июня они потерпели поражение от отборных конных царских отрядов (среди них отличились рязанские дворяне, недавние повстанцы). Также неудачной стала последняя попытка болотниковцев переломить ход военных действий: 12(22) июня они проиграли с большими потерями бой близ Тулы на реке Воронья (ныне Воронка) – левом притоке реки Упа.

К концу июня царская армия под командованием князя М. В. Скопина-Шуйского развернулась под стенами Тулы, плотно блокировав все коммуникации. К концу сентября была возведена плотина на Упе, из-за сильных дождей город и крепость оказались затоплены. Катастрофический голод, болезни, отсутствие боеприпасов привели к расколу в верхушке повстанцев, тайным переговорам с царём, сдаче крепости и капитуляции. И. И. Болотников, «царевич Пётр» и другие предводители восстания 10(20) октября были выданы царю.

Итоги и значение восстания

За взятие Тулы в царской армии произведены массовые награждения и прибавки жалованья служилым людям.

Правительство не рискнуло пойти на массовые казни: после присяги на имя царя Василия Ивановича тульские «сидельцы» были распущены по домам. Вместе с тем в конце января 1608 г. под московским Даниловым во имя преподобного Даниила Столпника мужским монастырём был повешен «царевич Пётр», летом того же года в Каргополе умерщвлён и И. И. Болотников. Несмотря на поражение повстанцев, правительству так и не подчинились большинство северских городов, часть крепостей по западным (там в конце мая 1607 объявился Лжедмитрий II) и южным границам, а также Нижнее Поволжье.

В ходе восстания Болотникова произошёл раскол русского общества на 2 военно-политических лагеря, наиболее явно выразившийся в противостоянии юга и центра. Консолидирующую для повстанцев роль сыграла утопия о «законном царе-избавителе» (служившая в том числе основанием для казней и экспроприации имущества активных сторонников царя Василия Ивановича Шуйского). На основной территории страны складывалась новая военно-политическая сила – вольное казачество, пополнявшееся также и за счёт холопов, низших групп города и деревни.

Историографические оценки восстания

В научной литературе существует ряд трактовок восстания: одни авторы рассматривают его как законченную крестьянскую войну; другие – как ключевой этап Смутного времени и крестьянской войны (включая в последнюю ряд других социальных движений начала 17 в.); третьи – как составную часть первой гражданской войны в России.

Источник: https://bigenc.ru/c/vosstanie-bolotnikova-1606-1607-94a7c1

Вторжение Лжедмитрия I в Россию 1604 г.

Осенью 1604 г. самозванец, которого историки называют Лжедмитрием I, с 4-тысячным отрядом польской шляхты появился в Северской земле. «Украинный люд», среди которого было много беглых крестьян и холопов, толпами присоединялся к самозванцу. Крестьяне и холопы видели в «царевиче Дмитрии» заступника. Присущая средневековому крестьянству вера в «хорошего Царя» помогла Лжедмитрию I увеличить свое войско. Однако в первом же сражении с царскими воеводами под Добрыничами он был разбит и с немногими оставшимися сторонниками укрылся в Путивле. Большинство польских шляхтичей покинуло его. Казалось, авантюра Лжедмитрия провалилась.

Однако на юге уже разворачивалось широкое народное движение против царя Бориса Годунова. Южные города один за другим переходили на сторону самозванца. С Дона к нему на помощь спешили отряды казаков. А действия царских войск были крайне медлительными и нерешительными — бояре-воеводы готовили измену Борису Годунову, хотели использовать самозванца, чтобы свалить не угодного им «дворянского царя». Все это позволило Лжедмитрию I оправиться от поражения.

В апреле 1605 г. Борис Годунов неожиданно умер. Шестнадцатилетний сын Годунова — царь Федор Борисович недолго удержался на престоле. В царском войске, стоявшем под Кромами, бояре подняли мятеж. Путь на Москву оказался открытым, и Лжедмитрий I двинулся к столице. Здесь он тоже не встретил сопротивления. Бояре-заговорщики убили царя Федора и открыли перед самозванцем ворота Москвы. Под именем Дмитрия Ивановича самозванец стал русским царем.

Лжедмитрий I недолго держался у власти. Победу ему дали народная поддержка, глубокое недовольство крестьянства крепостнической политикой Годунова, однако первые же мероприятия нового царя показали, что крестьяне и холопы ошиблись в своем «заступнике». Был издан указ о сыске беглых крестьян и возвращении их владельцам. Казацкие отряды были высланы из Москвы. Русские феодалы остались недовольны привилегированным положением поляков, которые окружали трон, получали огромные награды; деньги I для этого изымались самозванцем даже из монастырской казны. Православная церковь с беспокойством Ш следила за попытками распространить католичество. Служилые феодалы с неодобрением встретили начавшуюся подготовку к войне с Турцией, которая не была нужна России. Недовольны Лжедмитрием были и в Польше. Он не решился передать полякам западные русские города, как обещал ранее. В обстановке всеобщего недовольства созрел боярский заговор, во главе которого стоял князь Василий Шуйский.

Заговорщики воспользовались народным восстанием в Москве в мае 1606 г. Поводом для восстания явились грабежи и насилия польской шляхты, приехавшей на свадьбу Лжедмитрия I с Мариной Мнишек, дочерью сандомирского воеводы. Во главе большого отряда вооруженных слуг Василий Шуйский ворвался в Кремль, самозванец был убит. С Лобного места на Красной площади царем был «выкликнут» Василий Шуйский. Первая попытка польско-литовских феодалов подчинить Россию, используя самозванца, закончилась неудачей. Воцарение «боярского царя» Василия Шуйского не сумело предотвратить дальнейшего нарастания классовых противоречий. Он опирался на узкий круг феодальной знати. Народные массы никакого облегчения не получили, Василий Шуйский даже отменил налоговые льготы, которые дал самозванец населению «украины». Начались преследования бывших сторонников самозванца, что еще больше накалило обстановку. Политика «боярского царя» вызывала недовольство дворянства, которое боялось потерять свое политическое влияние. В движении против Василия Шуйского оказались вовлечены самые различные слои населения, от беглых крестьян и казаков до служилых феодалов. Это движение вылилось в огромную по своим масштабам крестьянскую войну под предводительством Ивана Болотникова.

—Источник—

Артемов, Н.Е. История СССР: Учебник для студентов ин-тов И90 культуры. В 2-х частях. Ч. 1/ Н.Е. Артемов [и д.р.]. – М.: Высшая школа, 1982.- 512 с.

Ещё статьи...

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ

«ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА

Г. ВЛАДИКАВКАЗА»

Пока живы библиотеки, культура не погибнет.

Д. С. Лихачев

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная библиотечная система г. Владикавказа» («МБУК ЦБС г. Владикавказа») объединяет Центральную городскую библиотеку, являющуюся методическим и координирующим центром, и 12 библиотек - филиалов, 5 из которых – детские, расположенных в 4-х административных районах города. Это общедоступные информационные, культурно-просветительские учреждения с многоотраслевым библиотечным фондом и справочно-библиографическим аппаратом универсальной тематики. Вместе с тем, каждая библиотека имеет специализацию по основным направлениям деятельности:

ЦГБ - Центр информации «Новости местного самоуправления»

Филиал №1 - Изучение истории и сохранение родного языка, обычаев, традиций и культуры народов, населяющих Северную Осетию

Филиал №2 - Эстетическое воспитание

Филиал №3 - Библиотека семейного чтения: «Семья – убежище души»

Филиал №4 - Традиции и обычаи осетин (изучение этнографии края)

Филиал №9 - Эстетическое воспитание

Филиал №10 - Экологическое воспитание

Филиал №13 - Ӕгъдау - философский камень осетинского менталитета

Филиал №15 - Воспитание культуры здорового образа жизни

Филиал №18 - Экологическое воспитание

Филиал №19 - Пропаганда библиотечно-библиографических знаний: «Мы растем, читая день за днем»

Филиал №20 - Эстетическое воспитание

Филиал №21 - Отечество в лицах

Учредителем общедоступных библиотек является Управление культуры АМС г. Владикавказа.

Библиотечный фонд ЦБС составляет более 350 000 экз. документов на различных видах носителей. Ежегодно муниципальные библиотеки посещает около 270 000 пользователей, которым предоставляются качественные библиотечно-информационные услуги в соответствии с Муниципальным заданием.

Муниципальные библиотеки г. Владикавказа стараются соответствовать информационным потребностям населения: предоставляют информационные услуги в правовой, экономической, экологической и других сферах, оказывают поддержку образовательным учреждениям города в воспитании юного поколения; помогают в духовной самореализации личности, создавая условия для развития индивидуальных способностей пользователей разного возраста и социального положения, организовывают мероприятия с участием писателей, поэтов, артистов, ученых, педагогов и пр.; используя для этого гарантированный набор бесплатных библиотечно-библиографических услуг.

Библиотеки ЦБС ведут также большую работу по продвижению книги и чтения. В этом направлении накоплен большой опыт, которым мы делимся со всеми заинтересованными лицами. Творческий подход к работе позволяет сделать ее особенно интересной.

Мы понимаем Вас, мы думаем о Вас, мы верим в Вас, наши читатели.

Откройте для себя вместе с нами мир чтения!