Одной из самых значимых побед русского оружия стало взятие Парижа в 1814 году. Это сражение завершило войну с наполеоновской Францией и положило конец французскому доминированию в Европе. «Армейский стандарт» напомнит о том славном триумфе России.

От Березины к Лейпцигу

Полное фиаско «Московского похода» наполеоновских полчищ привело к тому, что театр военных действий переместился в Центральную Европу. Европейские монархии, не смевшие до этого «возвысить голос» против Наполеона, перешли на сторону России. Пруссия — охотно и сразу, Австро-Венгрия — после долгих колебаний.

Но Наполеон вовсе не собирался сдаваться! Набрав новую армию, он сумел остановить продвижение союзников на запад. Его решительная победа под Дрезденом едва не привела к распаду коалиции. Австрийцы в очередной раз заколебались и уже готовы были к заключению сепаратного мира.

Только лишь последовавшие сразу за дрезденским поражением разгромы французских корпусов на Кацбахе и под Кульмом удержали Австро-Венгрию от выхода из войны с Наполеоном.

А затем произошла грандиозная «Битва народов» под Лейпцигом. С обеих сторон в ней участвовало более полумиллиона (!) человек. Несмотря на полуторный перевес союзников в численности, исход сражения до самого конца оставался неясным.

Французы оборонялись стойко и мужественно. Наполеон попытался даже перейти в контрнаступление, однако оно провалилось, не успев толком начаться. Из-за того, что сначала саксонцы, а затем баденцы и вюртембергцы (всего около 10 тысяч солдат) перешли на сторону противника, во фронте наполеоновской армии образовалась огромная брешь. Французскому императору пришлось срочно закрывать ее. Ни о какой контратаке речи быть уже не могло.

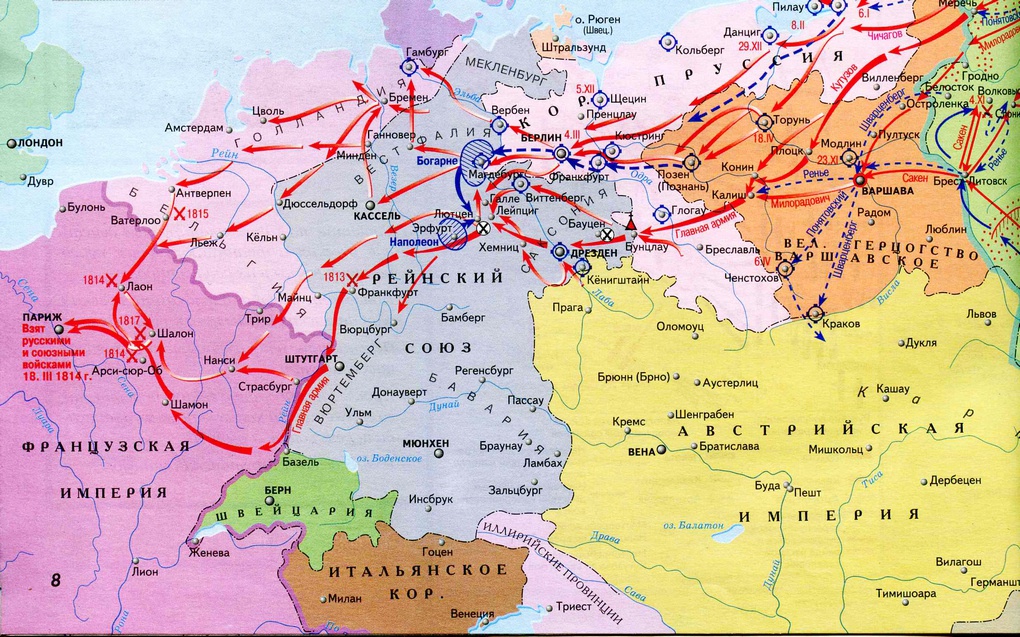

Карта боевых действий в Европе в 1813 — 1814 гг.

Карта боевых действий в Европе в 1813 — 1814 гг.Натиск союзников между тем не ослабевал. Видя, что армия понесла очень тяжелые потери и с трудом удерживает позиции, а запас пушечных ядер на исходе, Наполеон понял: добиться победы уже не удастся. И отдал приказ на отступление.

Но о путях отхода он перед началом сражения не позаботился, самоуверенно рассчитывая только на успех. Это привело к тому, что итогом битвы стал сокрушительный разгром французов.

После победы под Лейпцигом союзники предлагали Наполеону довольно-таки сносные условия мира: отказ от всех завоеванных в Европе территорий и возвращение Франции к границам 1792 года. Корсиканец, однако, хитрил. Предложенные условия он отверг, но, желая выиграть время, изъявил готовность вступить в переговоры.

Такое поведение Наполеона позволило принципиальным его противникам, главным из которых был император Александр I, настоять на продолжении бескомпромиссной борьбы с ним. Союзники объявили своей главной целью свержение узурпатора и восстановление власти Бурбонов.

«Сапоги Итальянской кампании»

В январе 1814 года началось вторжение во Францию. Наполеон теперь мог рассчитывать только на ее ресурсы в войне против всей остальной Европы. Россия подобное нашествие, возглавленное самим Наполеоном, отразила. Но вымотанной и обескровленной двумя десятилетиями почти непрерывных войн Франции это было явно не по силам.

Союзники наступали с двух направлений. Севернее действовала русско-прусская Силезская армия под командованием знаменитого прусского фельдмаршала Г.Л. фон Блюхера. Южнее постепенно продвигалась к французской столице Главная (бывшая Богемская) армия, во главе с австрийским фельдмаршалом князем К.Ф.Шварценбергом. В ее состав кроме австрийских, русских и прусских частей входили также войска второразрядных германских государств.

В отличие от далеко не безупречного, но смелого и решительного Блюхера Шварценберг проявлял чрезмерную осторожность и непоследовательность. Собственно говоря, оба фельдмаршала были назначены командующими из-за желания Александра I придать войне против Наполеона общеевропейский характер. При этом сам русский император часто вмешивался в оперативное руководство войсками, что вовсе не способствовало успешности их действий.

Пользуясь всем этим, Наполеон с оставшимися у него небольшими силами довольно долго держал противников в напряжении и одержал ряд побед над их разрозненными армиями и корпусами.

Сначала он нанес поражение Блюхеру под Бриеном. Интересно, что в этом сражении сам Наполеон, будучи вынужден рисковать, едва не угодил в плен! В пылу боя ему пришлось собственноручно отбиваться шпагой от казаков. Но в итоге Блюхер отступил к Ла-Ротьеру на соединение со Шварценбергом.

Под Ла-Ротьером Наполеону противостояли уже оба фельдмаршала. Их силы насчитывали 72 тысячи человек (в том числе 27 тысяч русских). Французов было 40 тысяч. Несмотря на большое численное превосходство, союзники не смогли разгромить врага. После упорного 12-часового сражения Наполеон отступил к Труа никем не преследуемый.

Такая нерасторопность оппонентов позволила французскому императору перегруппироваться и начать бить армию Блюхера по частям. У Шампобера он с 30-тысячным войском набросился на русский корпус З.Д.Олсуфьева (3,7 тысячи пехотинцев). Несмотря на отчаянное сопротивление, корпус был разгромлен, потеряв только пленными около двух тысяч человек вместе с раненым в сражении командиром.

Уже на следующий день Наполеон атаковал под Монмирайлем 18-тысячный русско-прусский корпус Ф.В.Остен-Сакена, шедший на выручку Олсуфьеву, и одержал над ним решительную победу.

Александр I принимает капитуляцию Парижа от маршала Огюста Мармона.

Александр I принимает капитуляцию Парижа от маршала Огюста Мармона.После этого успеха французский император радостно воскликнул: «Я нашел свои сапоги Итальянской кампании!» Наполеон имел в виду, что действия его приобрели ту же легкость, стремительность и мощь, которыми они отличались во время итальянского похода 1796 года.

Потеряв примерно 3700 человек (французы потеряли всего тысячу бойцов), Остен-Сакен отступил к Шато-Тьери. Там он соединился с прусским корпусом И.Д.Йорка.

В подчинении у русского и прусского генералов оказалось 30 тысяч солдат, но это не помешало Наполеону атаковать их меньшими силами (22 тысячи человек) и одержать при Шато-Тьери полную победу. Союзники вынуждены были отступить за реку Марну и взорвать за собой мост, чем оградили себя от преследования.

Не зная об этом, Блюхер устремился на Наполеона, рассчитывая ударить в тыл французам, преследующим Остен-Сакена и Йорка. В распоряжении прусского фельдмаршала было не более 20 тысяч бойцов. Они разбили выставленный Наполеоном заслон (до 8 тысяч солдат во главе с маршалом О.Ф.Мармоном), но в сражении с главными силами французов при Вошане потерпели жестокое поражение.

От полного разгрома Блюхера спасло начатое Шварценбергом наступление на Париж. Наполеон вынужден был переключиться на Главную армию. Как и его прусский коллега, австрийский фельдмаршал допустил разделение своих войск. Из-за этой ошибки французский император смог одержать еще одну громкую победу.

Выдвинувшийся слишком далеко вперед корпус кронпринца Фридриха Вильгельма Вюртембергского (около 18 тысяч вюртембергских, баварских, австрийских и русских солдат) был атакован 40-тысячной армией французов и потерпел тяжелое поражение.

Наполеон решил, что после столь блестящей серии побед сможет удержать за собой Париж и, возможно, даже перейти потом в контрнаступление. Но он глубоко заблуждался. Дни Французской империи были уже сочтены!

Вперед! На Париж!

Сначала Наполеону не удалась попытка еще раз разгромить Блюхера. Зная, что прусский фельдмаршал отходит на соединение с подходящими с востока подкреплениями, он решил занять Лаон и преградить ему путь. Но на пути самого Наполеона стеной стали русские дивизии генералов М.С.Воронцова и П.А.Строганова (до 18 тысяч человек).

В сражении при Краонне они целый день стойко отбивали атаки 30-тысячной армии французов, а затем, выполнив поставленную задачу, организованно отошли на соединение с главными силами Блюхера. Потеряв 5 тысяч бойцов, русские положили перед своими позициями 8 тысяч французов. Их доблесть позволила прусскому фельдмаршалу стянуть к Лаону превосходящие силы и нанести наполеоновским войскам в битве около этого города чувствительное поражение.

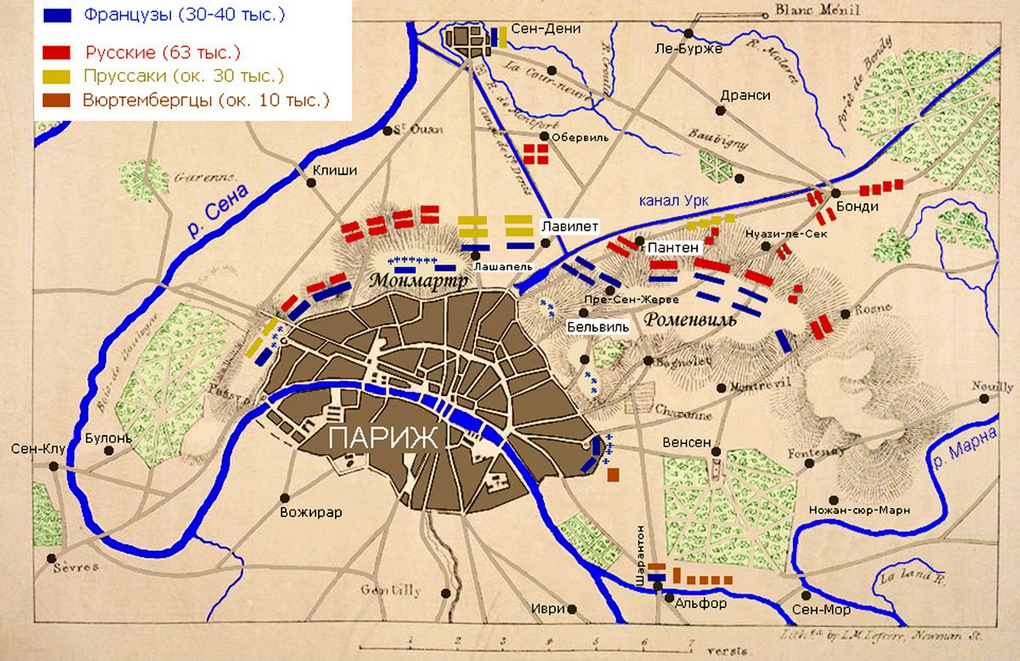

Расположение войск перед началом штурма Парижа.

Расположение войск перед началом штурма Парижа.Во второй половине марта Наполеон двинулся на северо-восток Франции с тем, чтобы деблокировать ряд осажденных союзниками крепостей и усилить армию их гарнизонами. Он рассчитывал нависнуть над северным флангом противника и угрозой перерезать ему коммуникации заставить отступить и на этот раз. Но расчет этот не оправдался.

Едва ли не впервые за все время наполеоновских войн Александр I вмешался в дела генералов с большой пользой для общего дела. Русский император решительно потребовал начать наступление на Париж, не обращая внимания на армию Наполеона, втрое уступавшую союзникам численностью.

Узнав об этом наступлении, император французов искренне удивился. «Это превосходный шахматный ход. Вот никогда бы не поверил, что какой-нибудь генерал у союзников способен это сделать», — заявил он. Наполеон вынужден был устремиться на помощь своей столице, но находился слишком далеко и в итоге не успел. Последние события войны произошли уже без его участия.

По пути к Парижу, у селения Фер-Шампенуаз, кавалерия союзников (14 тысяч всадников), преимущественно русская, под командованием М.Б.Барклая-де-Толли и при личном участии в сражении императора Александра I, нанесла сокрушительное поражение французским корпусам маршалов Э.А.Мортье (наполеоновская молодая гвардия) и О.Ф.Мармона (всего — до 17 тысяч человек). В ходе битвы были уничтожены еще и две дивизии французской Национальной гвардии (4300 бойцов).

Александр I триумфально въезжает в Париж во главе русских войск.

Александр I триумфально въезжает в Париж во главе русских войск.Эти силы французов шли на соединение с армией Наполеона. Теперь же, после разгрома, их остатки отошли в Париж, усилив его слабый гарнизон. Впрочем, французскую столицу ничто уже не могло спасти.

«Иначе к вечеру не узнают места, где была столица»

30 марта (н.с.) 1814 года союзники подошли к Парижу. Их общая численность приближалась к 100 тысячам (из них русских — 63 тысячи). Правым флангом командовал Г.Л.Блюхер, центром и левым флангом — М.Б.Барклай-де-Толли.

Французскую столицу обороняли до 26 тысяч солдат регулярной армии и до 12 тысяч ополченцев Национальной гвардии. В их распоряжении было полторы сотни пушек. Несмотря на большое численное превосходство войск союзников, боевой дух защитников Парижа был высоким. Надеясь на скорое прибытие Наполеона с армией, они рассчитывали отстоять город.

Командование союзников тоже допускало, что Наполеон может преодолеть расстояние до столицы довольно быстро. Именно поэтому штурм был начат практически с ходу, без выхода всех сил на исходные рубежи наступления.

В 6 часов утра 1-й и 2-й русские пехотные корпуса при поддержке кавалерии атаковали селения Роменвиль и Пантен на центральном направлении. И хотя у Пантена французы бросились было в яростную контратаку, ввод в бой двух дивизий 3-го гренадерского корпуса заставил их отступить к возвышенности у селения Бельвиль. Там они надеялись прочно закрепиться под прикрытием мощных артиллерийских батарей.

Барклай-де-Толли приостановил наступление с тем, чтобы дождаться атаки левого фланга французов армией Блюхера. Та столкнулась с неожиданным препятствием в виде канала, который не был нанесен на карту, и потеряла немало времени на его форсирование. Только в 11 часов корпуса Блюхера подошли к исходному рубежу и приняли участие в общем наступлении.

А.Ф. Ланжерон

А.Ф. ЛанжеронВ это время русский корпус А.Ф.Ланжерона двинулся на штурм Монмартра, господствующей над Парижем возвышенности. Там находился формально возглавлявший оборону города старший брат Наполеона Жозеф Бонапарт. Увидев подавляющее численное превосходство противника, он малодушно бежал из Парижа, передав Мортье и Мармону полномочия сдать столицу ради ее спасения.

На всех участках войска союзников теснили врага и постепенно выходили к самим парижским кварталам. Сбив противника с высот, они устанавливали на них пушки, направляя стволы в сторону центра крупнейшего в Европе города.

В 17 часов командующий правым флангом французской обороны маршал Мармон отправил к русскому императору парламентера с просьбой спасти столицу от разрушения. Александр проявил бескомпромиссность и заявил, что «прикажет остановить сражение, если Париж будет сдан: иначе к вечеру не узнают места, где была столица».

Штурм Монмартра.

Штурм Монмартра.Пока шли эти переговоры, солдаты корпуса Ланжерона штурмом овладели Монмартром. Это окончательно убедило французов в бесперспективности дальнейшего сопротивления. Мортье, командовавший левым флангом обороны, тоже согласился сдать город.

В 2 часа ночи 31 марта 1814 года капитуляция Парижа была подписана. Французским войскам разрешили до 7 часов утра покинуть город с оружием. А в полдень по центральным парижским улицам уже триумфально гарцевала русская кавалерия во главе с императором Александром…

Париж пал, и это окончательно сломило сопротивление французов. Маршалы убедили своего императора прекратить военные действия. Так закончилась эпоха наполеоновских войн, если не относить к ней неудачное возвращение Наполеона к власти на 100 дней в 1815 году.

Французское военное величие кануло в Лету, а Россия до середины XIX века стала доминирующей в Европе державой. Это доминирующее положение обеспечили ей в числе прочих и те русские солдаты, что во имя Отечества жертвовали жизнями при взятии Парижа. Честь им и вечная слава!