«Ледовое побоище» князя Александра Невского

Ледовое побоище 5 апреля 1242 г. Схема.

Середина ХIII века была временем суровых испытаний для Руси. Воспользовавшись ордынским нашествием, разгромом русских городов и гибелью его лучших сынов в беспощадных битвах с монголами в северо-западные пределы Руси вторглись войска крестоносцев и шведских феодалов.

Расширение влияния Новгорода в Карелии и Финляндии вызвало широкое недовольство папской курии, которая огнем и мечом насаждала католицизм в Прибалтике. Католическая церковь уже с конца ХII столетия внимательно и с нарастающим беспокойством следила за принятием здесь православия и в противовес оказывала всемерную помощь продвижению на восток немецким и шведским завоевателям. Со второй половины ХII в. по середину ХV в. Новгородская республика была вынуждена 26 раз воевать со Швецией и 11 раз с Ливонским орденом.

Александр Ярославич Невский.

Рисунок из «Титулярника».

XVII в. РГАДА.

В конце 30-х годов ХIII в. при активном участии католического Рима между тремя феодально-католическими силами — Немецким (Тевтонским) орденом, датчанами и шведами, было достигнуто соглашение о совместном выступлении против Новгорода с целью захвата северо-западных русских земель и насаждения там католицизма. По мнению папской курии после «Батыевого разорения» обескровленная и разграбленная Русь не могла оказать какого-либо сопротивления. Это и явилось главной причиной выступления шведов, тевтонцев и датчан в 1240 г. Немецкие и датские рыцари должны были нанести удар по Новгороду с суши, из своих ливонских владений, а шведы собирались поддержать их с моря через Финский залив.

Блестящая и молниеносная победа князя Александра Ярославича над шведами 15 июля 1240 г. на берегах Невы не прекратила агрессию, а явилась лишь первым ударом по католической коалиции. Следующий враг, Тевтонский орден, был значительно сильнее и коварнее.

В 1237 г. Тевтонский орден, владевший Пруссией, объединился с полураспавшимся в результате неудачных военных действий в Прибалтике Ливонским орденом меченосцев. Соединив, таким образом, усилия и получая поддержку со стороны Священной Римской империи, тевтонские рыцари стали готовиться к «Дранг нах Остен».

Поход закованного в броню рыцарского войска на Русь начался в августе 1240 г. Вскоре тевтонцы захватили Изборск. Весть о взятии города вскоре достигла Пскова и всколыхнула его жителей. На вече решили выступить навстречу врагу. 16 сентября 1240 г. неподалеку от Изборска состоялось сражение пятитысячной псковской рати с войском крестоносцев. В ходе ожесточенного и кровопролитного боя псковичи потерпели тяжелое поражение. Вскоре тевтонцы появились у Пскова и осадили город. Возможно, что они и не смогли бы взять неприступную крепость, какой являлся Псков, если бы не предательство. Находившийся в орденском войске ранее княживший в Пскове князь-изгой Ярослав Владимирович снесся с предателями внутри города, во главе которых был псковский посадник Твердило Иванкович, и улестил их деньгами и властью. Эти изменники ночью отворили ворота осаждавшим немцам. К концу 1240 г. крестоносцы прочно обосновались в Псковской земле и стали готовиться к дальнейшему продвижению.

Князь Александр Невский. Художник.

Н.В. Ржевский. 2001 г.

Несмотря на сложное положение новгородская «господа», отстаивая свои местные интересы, рассорилась с Александром Невским. На созванном вече ему бросили ряд несправедливых обвинений, а саму победу над шведами представили как авантюру, принесшую Новгороду больше вреда, чем пользы. Возмущенный Александр покинул Новгород и вместе с семьей уехал в Переяславль-Залесский. Разрыв с князем бедственно отразился на военных делах Новгородской республики.

После захвата Псковских земель крестоносцы стали планомерно осваивать захваченную территорию. На крутой и скалистой горе в погосте Копорье ими был построен орденский замок с высокими и крепкими стенами, ставший базой для дальнейшего продвижения на восток.

Вскоре после этого крестоносцы заняли Тесово, важный торговый пункт в Новгородской земле, а оттуда уже было рукой подать до самого Новгорода.

Перед лицом надвигающейся опасности новгородцы заставили боярскую «господу» звать на помощь Александра. К нему в Переяславль отправился новгородский владыка Спиридон, который просил князя забыть прежние обиды и возглавить выступление против тевтонцев. Александр вернулся в Новгород, где был встречен всенародным ликованием.

Немедленно собрав войско из новгородцев, ладожан и корелы, князь внезапным ударом напал на Копорье и овладел замком. Затем Александр разбил мелкие отряды тевтонцев, разбойничавшие в окрестностях и к концу 1241 г. новгородская земля была почти полностью очищена от незваных гостей.

Ледовое побоище. Встреча русского и тевтонского войска.

Лицевой летописный свод XVI в.

Но оборона Новгорода не могла быть обеспечена полностью, пока в руках рыцарей оставался Псков. Поход на Псков был тщательно подготовлен. Со всей новгородской земли собирались ратники под стяги Александра. Из Суздальского княжества подоспела помощь от великого князя Ярослава. Всего под рукой Александра Невского собралась рать в 15–17 тысяч человек. Весьма значительная сила.

Перерезав все дороги, ведущие в Псков, Александр взял город в кольцо блокады, а затем внезапным ударом занял его. Немецкая Рифмованная хроника так рассказывает о взятии Пскова войсками Александра Ярославича: «Туда он прибыл с большой силой; он привел много русских, чтобы освободить псковичей… Когда он увидел немцев, он после этого долго не медлил, он изгнал обоих братьев-рыцарей, положив конец их фогтству, и все их слуги были прогнаны»[1]. Взятых в плен рыцарей Александр приказал заковать в цепи и отправить в Новгород, а шестерых бояр-изменников повесить. Усилив свою рать псковским ополчением, Александр продолжил поход в орденские земли, чтобы окончательно отбить желание рыцарей соваться в русские пределы.

Из Пскова путь Александра проходил через Изборск, а затем русские войска вошли в земли чуди, находящиеся под юрисдикцией Ордена. В пересеченной и лесистой местности, как та, что находилась на пути движения русского войска, оптимальный маршрут проходил по льду замерзших рек. Видимо поэтому, войска под началом Александра Невского двигались по льду вдоль западного побережья Псковского озера на север к устью Омовжи, нынешней Эмайыги, по льду которой можно было выйти непосредственно к Дерпту, а взятие этого крупного города входило в цели князя.

Весть о движении русских войск вскоре достигла Дерпта, и местный епископ обратился за помощью к Ордену. Крестоносцы собрали большое войско, которое со вспомогательными отрядами чуди было готово отразить нападение. Войдя в пределы «немецкия земли», Александр «пусти вся полкы в зажитие», то есть распустил свои отряды для нападения на села и деревни неприятеля. В ХIII в. это была обычная тактика войск на чужой территории. Один из таких отрядов, шедший под началом псковского воеводы Домаша Твердиславича, в 35 км юго-восточнее Дерпта в урочище Mост (нынешний эстонский поселок Mоосте) встретился с крупными силами крестоносцев и был почти полностью истреблен. Лишь несколько воинов из разгромленного отряда смогли ускользнуть от немцев. Они-то и сообщили князю, что ободренные успехом тевтонцы движутся вслед за ними. Тогда поняв, что рыцарское войско само ищет генерального сражения, новгородский князь решил дать его в наивыгоднейших для себя условиях.

Имея теперь представление, где находится противник, но не зная его окончательных намерений, Александр Невский принял решение занять своими полками узкий пролив между Чудским и Псковским озерами. Такая позиция была очень удачной. Крестоносцы, пройдя по льду замерзшей Эмайыги к озеру, могли затем пойти на Новгород в обход Чудского озера на север, или Псков – вдоль западного побережья Псковского озера на юг. В каждом из этих случаев Александр сумел бы перехватить врага, двигаясь вдоль восточного побережья озер. Если бы крестоносцы решились действовать напрямик и попытались преодолеть пролив в самом узком месте, каким является Теплое озеро, то тогда они непосредственно столкнулись бы с новгородскими войсками.

Ледовое побоище. Художник В.М. Назарук. 1982 г.

О месте Ледового побоища споры идут и по сей день. Вряд ли имеет смысл разбирать здесь достоинства и недостатки каждой версии, просто приведем их. По классической схеме, которая приводится на страницах всех учебников по военной истории, сражение произошло на льду Чудского озера у Вороньего острова, находящегося в числе других мелких островов в небольшом заливе в 6 км западнее устья реки Желчи. По другой версии, сражение состоялось у восточного побережья Теплого озера близ нынешнего селения Чудская Рудница, что в 5 км на северо-восток от эстонского селения Mехикоорма (селение Исмена, или Узмень, русских летописей). В 90-х годах прошлого века группа энтузиастов-археологов выдвинула новую версию. По их предположению Ледовое побоище произошло не на льду Чудского озера, а на суше, в треугольнике между нынешними селами Таборы, Кобылье городище и Козлово. Основывается это утверждение на обнаруженных в ходе археологических раскопок местах захоронений средневековых воинов в 2 км восточнее села Самолвы. Эта версия интересна с точки зрения именно археологических находок, но она полностью игнорирует те топографические указатели, что сохранили о месте сражения русские летописи.

По классической версии выбранная позиция в максимальной мере учитывала все благоприятные географические особенности местности и ставила их на службу русскому войску. За спиной новгородской рати находился заросший густым лесом берег с крутыми склонами, исключавший возможность маневра; правый фланг был защищен зоной воды, называвшейся Сиговица. Здесь, вследствие некоторых особенностей течения и большого числа подземных ключей, лед был очень хрупким. Местные жители об этом знали и, несомненно, сообщили Александру. Наконец, левый фланг был защищен высоким береговым мысом, откуда открывалась широкая панорама вплоть до противоположного берега.

Что собой представляли противоборствующие силы? В состав тевтонского войска, которым командовал ландмейстер Тевтонского ордена Андреас фон Фельвен, кроме орденских братьев-рыцарей входили отряды Дерптского епископства и датские рыцари во главе с сыновьями датского короля Вальдемара II.

Тевтонское войско было вооружено и снаряжено в соответствии с рыцарской традицией Западной Европы того времени. Каждый из рыцарей вел бой на коне, который был защищен металлическими или кожаными защитными доспехами. В защитные доспехи был облачен и сам рыцарь. Металлический шлем с забралом, закрывающий всю голову, кольчуга, с надеваемым под нее пластроном, или панцирь, металлические поножи и наручи делали его трудно уязвимым. На вооружении у рыцаря имелось длинное копье, действовать которым можно было только с коня, тяжелый двуручный меч, используемый как рубящее оружие, и кинжал, как средство поражения бронированного противника в ближнем бою. Дополнял вооружение рыцаря тяжелый щит.

Рыцарские оруженосцы, как и их сеньоры, в бою обычно действовали на конях. Защитные доспехи у них были более легкие и состояли из кольчуги или кожаной одежды с нашитыми металлическими пластинами. Вместо шлема с забралом ими применялся шлем, предохраняющий от ударов только верхнюю часть головы. Длинного копья, подобно рыцарскому, у них не было, мечи нередко заменялись длинным кинжалом. Оруженосцы имели щиты, которыми они защищали не столько себя, сколько своего господина. Часто оруженосцы имели луки или арбалеты.

Рыцарские слуги были вооружены короткими копьями, луками или арбалетами и кинжалами. Доспехи они имели облегченные, обычно кожаные с нашитыми металлическими пластинами в наиболее уязвимых местах. Щитов у рыцарских слуг обычно не было и в бою они действовали пешими.

Феодальные ополченцы (кнехты) были вооружены более разнообразно и в бою обычно действовали в пешем порядке. Облачались они в легкие кожаные доспехи, голову их защищала металлическая каска. Вооружались кнехты короткими мечами, секирами, палицами. Те, кто исполнял функцию стрелков, имели на вооружение луки или самострелы (арбалеты).

Закованным в латы крестоносцам Александр Невский противопоставил ополчение. Но если тевтонцы – это хорошо вооруженные и обученные профессионалы, то большую часть русского войска составляло далеко не равноценное им по боевым качествам новгородское пешее ополчение, набранное в основном из ремесленников и жителей посада. Вооружение ополченцев было довольно разнообразным. Обычно они имели короткое (до двух метров) копье или рогатину, топор, меч или саблю. Часть пеших ополченцев действовала как стрелки. Для этого они вооружались сулицами, либо луком со стрелами. В качестве защитного вооружения пешие ополченцы использовали кожаные рубахи с нашитыми металлическими пластинами в наиболее уязвимых местах. Голову их защищала либо стеганая шапка с нашитыми металлическими пластинами, либо мисюрка – тип металлического шлема в виде каски с металлической сеткой, предохраняющей шею и плечи воина.

В общей численности русских войск княжеская дружина, а именно она являла собой главную силу, составляла меньшую часть. Княжеский дружинник – это профессиональный воин, проводивший большую часть жизни в походах и сражениях. Соответствовало этому и его вооружение. Тело всадника прикрывалось кольчугой, которая хорошо предохраняла воина от стрел и ударов меча. Она не стесняла движений воина и была сравнительно легка – весила около 8–9 кг. Кроме кольчуги применялись, хотя и достаточно редко, жесткие металлические доспехи – панцирь и латы.

Голова всадника от ударов мечом защищалась шлемом. Основным типом русского шлема был сфероконический шишак. К венцу шишака крепились козырек, науши и бармица – кольчужная сетка, закрывающая шею и плечи воина. Кроме того, шлем мог иметь носовую стрелку или маску, закрывающую верхнюю часть лица. Княжеские шлемы и шлемы других военачальников покрывались серебром или золотом. В бою такие блестящие шлемы служили одним из средств управления войсками; воины, видя в сутолоке боя блеск шлема, узнавали своего начальника и определяли, где им надо группироваться. Довершал вооружение конного дружинника массивный щит круглой формы.

Рыцарские войска Европы до Ледового побоища провели много успешных сражений против пехотных ополчений разных народов. Закованные в доспехи всадники на сильных лошадях подобно тарану раскалывали пеший строй надвое, затем дробили на более мелкие группы и уничтожали их по частям. Характеру рыцарского боя соответствовало и боевое построение крестоносцев. Этот боевой порядок у русских носил название, как образно пишет летописец, «великая свинья». В ее головном ряду было относительно немного рыцарей, примерно от пяти до десяти человек, а в каждом последующем – на два рыцаря больше. Такое построение выглядело как клин, острием направленный на противника. Клин состоял из опытных, обученных и хорошо вооруженных рыцарей. Позади клина, постепенно расширяясь в глубину, становились отряды оруженосцев и кнехтов. С флангов все войско прикрывалось рыцарями, построенными в один-два ряда. Сила удара такого войска, если порядок его перед тем не нарушался, была достаточно большой.

Но у этого построения были и свои недостатки. Сохранить боевой порядок после нанесения главного удара было почти невозможно. Этому препятствовала громоздкость и жесткость рыцарского построения. Да и совершить маневр при внезапно изменившейся в ходе боя ситуации в таком строю было очень сложно.

Эти слабые стороны рыцарской «свиньи» Александр Ярославич решил использовать в предстоящем сражении. Основой боевого порядка русских войск того времени были три полка: «чело» – полк, находящийся в центре, и полки «правой и левой руки», расположенные по флангам «чела» уступами назад или вперед. Все три полка составляли одну, главную линию. Причем «чело» формировалось из наиболее подготовленных воинов. Но новгородский князь смело пошел на нарушение традиции и построил свои войска в виде двух раздвигающихся, а потом охватывающих и сжимающих клещей. Основные силы, – главным образом конницу, – он сосредоточил на крыльях, а княжескую дружину поставил на левом фланге в засаду для обхода и удара в тыл рыцарской «свинье». В центре расположилось новгородское ополчение, которое должно было принять на себя первый и наиболее тяжелый удар. Слабое «чело» прикрывал сзади высокий озерный берег с поставленными там повозками. Если рыцари и прорвутся сквозь пешую рать, то это препятствие не позволит им совершить маневр и выйти в тыл русским войскам. Впереди «чела» князь расположил лучников, которые непрерывной стрельбой должны были попытаться расстроить строй «свиньи».

Сражение состоялось 5 апреля 1242 г. и проходило так, как и замыслил Александр Ярославич. На рассвете железный рыцарский клин двинулся в атаку. Русские лучники встретили врага ливнем стрел. Но закованным в латы тевтонцам они почти не причиняли вреда, хотя наступавшая рядом с крестоносцами чудь понесла ощутимые потери. Постепенно лучники пятились к рядам пехоты и, наконец, слились с ней в едином строю. Рыцари пришпорили коней и врубились в расположение новгородской пешей рати. Началась неравная сеча. Об этом критическом для русских войск эпизоде летописец говорит: «И немци и чюдь пробишася свиньей сквозь полкы»[2]. Крестоносцы уже готовы были торжествовать победу, но, увидев перед собой вместо пространства для маневра неодолимый для конницы берег, поняли свою ошибку. Впервые противник рыцарей после рассечения боевого порядка не побежал с поля боя, обрекая себя на смерть от мечей и копий крестоносцев. Немедленно слева и справа на рыцарский клин обрушились оба крыла русского войска, а с тыла, совершив обходной маневр, ударила отборная дружина князя Александра. «И бысть ту сеча зла и велика немцем и чюди, и бе труск от копий ломления, и звук от мечного сечения, и не бе видети леду, покры бо ся кровию»[3].

Памятник русским воинам князя Александра Невского. Установлен в 1993 г. на горе Соколиха во Пскове. Выполнен по проекту скульптора И.И. Козловского и архитектора П.С. Бутенко.

Ожесточенность битвы нарастала. Окруженных, сбившихся в кучу рыцарей новгородцы стаскивали с лошадей крючьями. Спешенный крестоносец, закованный в тяжелы латы, не мог противостоять ловким русским воинам. Битва продолжалась недолго и закончилась полным поражением тевтонцев. Первыми побежали кнехты, за ними обратились в бегство облаченные в доспехи рыцари. Часть рыцарского войска русские дружинники загнали на Сиговицу. Хрупкий лед не выдержал и проломился под тяжестью закованных в латы крестоносцев и их коней. Рыцари шли под лед и не было им спасения.

По русским летописям в этом сражении, не считая множества простых воинов, погибло четыреста рыцарей, а пятьдесят тевтонских «нарочитых воевод» было взято в плен[4]. Приведенные потери, конечно, преувеличены. По сведениям Ливонской хроники Бальтазара Рюссова, тогда погибли лишь 70 рыцарей и 6 взято в плен[5]. Русские тоже понесли значительные потери: «Эта победа стоила князю многих храбрых людей»[6].

По мирному договору, заключенному несколькими месяцами спустя, Орден отказывался от всех притязаний на русские земли и возвращал территории, захваченные ранее. Благодаря внушительным военным победам, Александр Ярославич остановил широкую крестоносную агрессию на западные границы Руси. Значение победы 1242 г. было понято и автором «Жития» Александра: с той поры «нача слыти имя его по всем странам и до моря Египетьского, и до гор Араратьских и об ону страну моря Варяжьского, и до великаго Рима»[7].

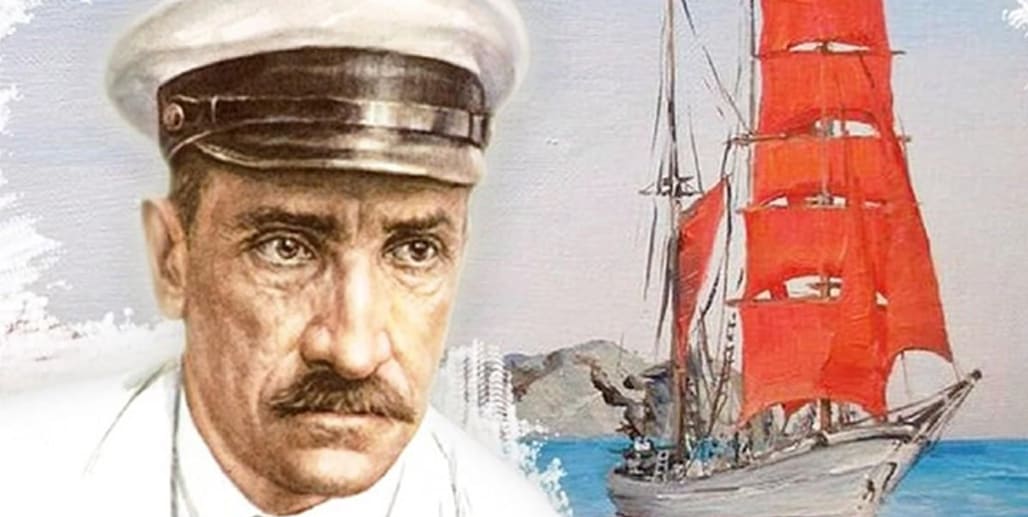

Еще двадцать лет после славной победы на льду Чудского озера прожил Александр Ярославич Невский. Военными победами на западных рубежах страны и умелой политикой на востоке он определил судьбу Владимирской Руси на целых двести лет: поступаясь сиюминутным в русско-ордынских отношениях, он выигрывал для Руси время, давал возможность прийти в себя после страшного монгольского разорения.

Настоящие герои долго не живут. Так и Александр умер рано, сорока трех лет. Скончался великий князь Владимирский Александр Ярославич Невский 14 ноября 1263 г. «Чада моя милая, знайте, что закатилось солнце земли Русской»[8] – сказал в надгробном слове митрополит Кирилл. Князя погребли в Боголюбове, в монастыре Рождества Богородицы.

Народ всегда помнил великого заступника Отечества. В 1724 г. останки князя были перенесены в Санкт-Петербург, где покоятся ныне в Александро-Невской лавре. В следующем, 1725 г., был учрежден российский орден Святого Александра Невского, которым впоследствии были награждены известные российские полководцы и флотоводцы: П.А. Румянцев, Г.А. Потемкин, А.В. Суворов, Ф.Ф. Ушаков, М.И. Кутузов и многие др.

В трудные годы Великой Отечественной войны, как и 700 лет назад, вновь обратились к имени князя, учредив в 1942 г. боевой орден Александра Невского. Согласно статуту, им награждали «за проявление, в соответствии с боевым заданием, инициативы по выбору удачного момента для внезапного, смелого и стремительного нападения на врага и нанесения ему крупного поражения с малыми потерями для своих войск...». За подвиги и заслуги, совершённые в период Великой Отечественной войны, было произведено более 42 тысяч награждений орденом Александра Невского. В числе награждённых этим орденом более 1470 воинских частей и соединений Советской армии и Военно-Морского Флота. Восстановлен этот орден и в постсоветской России.

В соответствии с Федеральным законом от 13 марта 1995 г. № 32-ФЗ «О днях воинской славы и памятных датах России» День победы русских воинов князя Александра Невского над немецкими рыцарями на Чудском озере объявлен Днем воинской славы России.

Научно-исследовательского института

__________________________________

[1] Ледовое побоище 1242 г.: Труды комплексной экспедиции по уточнению места Ледового побоища. М.–Л., 1966. С. 213.

[2] Новгородская первая летопись. ПСРЛ. Т. III. Спб., 1841. С. 54.

[3] Цит. по: Воинские повести Древней Руси. Л., 1985. С. 124.

[4] Новгородская первая летопись. С. 54.

[5] См.: Ливонская хроника Бальтазара Рюссова // Сборник материалов и статей по истории Прибалтийского края. Т. II. Рига, 1879. С. 197.

[6] Ледовое побоище… С. 215.

[7] Ледовое побоище… С. 184.

[8] Цит. по: Хитров М. Святый благоверный великий князь Александр Ярославич Невский. Подробное жизнеописание… М., 1893. С. 227.