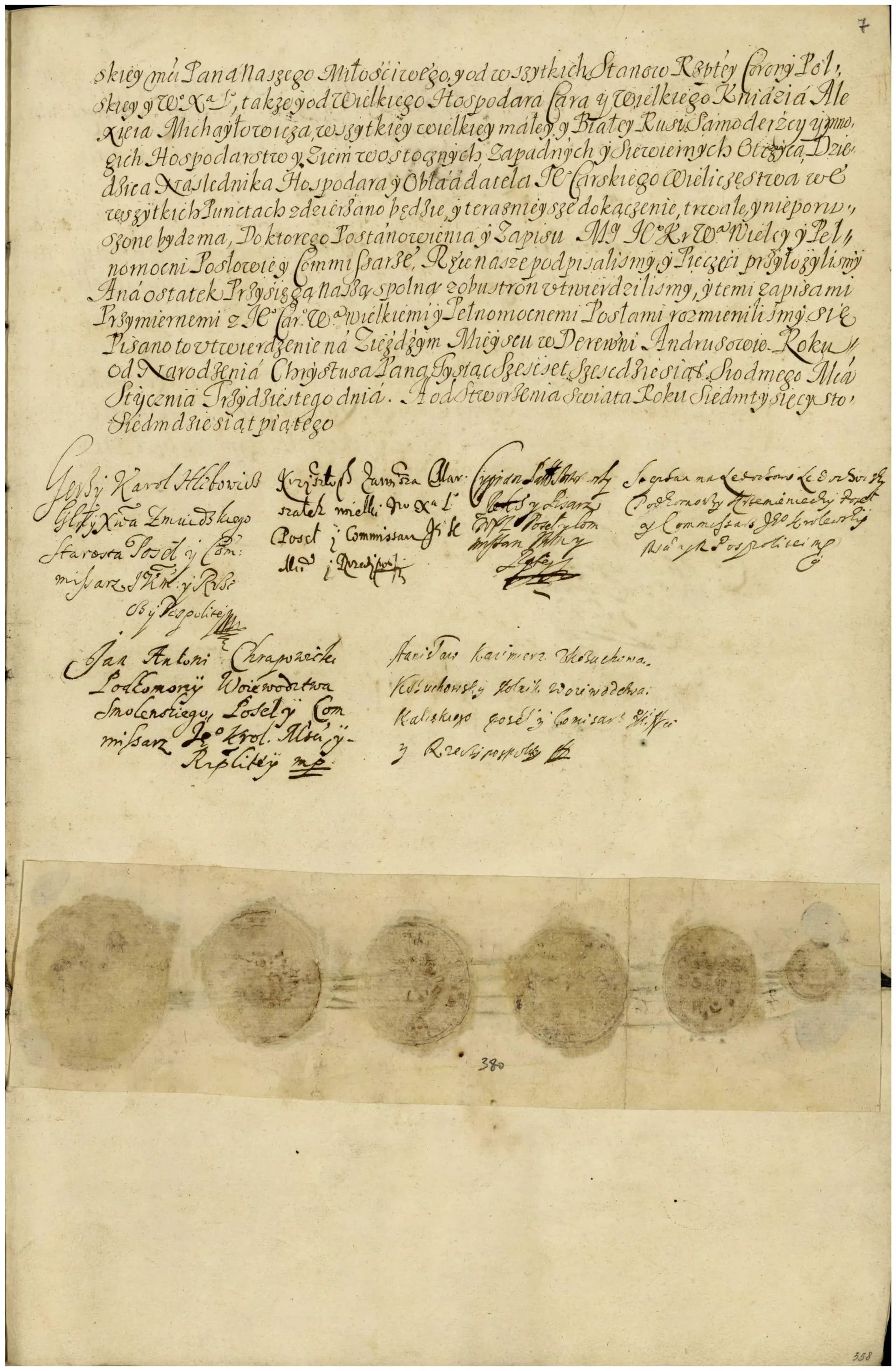

Перемирная на польском языке запись, учиненная между обоих сторон полномочных послов на съезжем месте в деревне Андрусове. 30 января 1667. АВПРИ. Ф. Трактаты. Оп. 1. Д. 60. Л. 7.Из фондов Архива внешней политики Российской империи

Андру́совское переми́рие 1667, соглашение между Русским государством и Речью Посполитой о прекращении русско-польской войны 1654–1667 гг. и достижении договорённости о военно-политическом союзе против Османской империи и Крымского ханства. По уточнённым данным, заключено 20(30) января на русско-польской границе – в деревне Андрусово (ныне Монастырщинского района Смоленской области) на левом берегу реки Городня. Подписано с русской стороны окольничим А. Л. Ординым-Нащокиным, дворянином московским Б. И. Ординым-Нащокиным и дьяком Г. К. Богдановым, с польско-литовской стороны – старостой жмудским Е. (Ю.) К. Глебовичем, великим маршалком литовским К. Завишей, подкоморием смоленским Я. А. Храповицким (представители Великого княжества Литовского), подкоморием кременецким С. Ледоховским и стольником Калишского воеводства С. К. Кожуховским (представители Польского королевства).

Обстоятельства, предшествовавшие заключению перемирия

Вызвано истощением экономических ресурсов Русского государства и Речи Посполитой и одновременно экспансией Османской империи и Крымского ханства на территорию Восточной Европы, побудившей обоих противников не только прекратить военные действия друг с другом, но и начать поиск возможностей для налаживания союзнических отношений.

В начале 1666 г. утвердившийся при поддержке крымских татар на правобережье реки Днепр гетман П. Д. Дорошенко стал искать поддержки турецкого султана Мехмеда IV. В ответ на действия Дорошенко во властных кругах Русского государства и Речи Посполитой возникли и стали распространяться идеи положить конец войне и заключить союз для противодействия туркам и крымским татарам. Горячим сторонником такой позиции был глава русской дипломатической делегации на переговорах в Андрусове А. Л. Ордин-Нащокин (Флоря. 2013. С. 35–36, 49–50).

Переговоры дипломатов Русского государства и Речи Посполитой начались в мае 1666 г. Русская делегация жила в местечке Михновичи Смоленского воеводства (уезда) (ныне деревня Мигновичи Монастырщинского района), польско-литовская в 7,5 км от неё – в местечке Кадин (Кодин) Мстиславского воеводства (ныне деревня Кадино того же района). Дипломатические встречи происходили между этими населёнными пунктами – на нейтральной территории – в Андрусове. Всего состоялось 37 посольских съездов [последний 21(31) января 1667].

Перелом в переговорном процессе наступил лишь в конце 1666 г., когда на Правобережье 9(19) декабря в битве под местечком Браилов Брацлавского полка (ныне посёлок городского типа Жмеринского района Винницкой области, Украина) П. Д. Дорошенко разбил польско-литовскую армию, что заставило власти Речи Посполитой срочно искать мира с Русским государством.

На 31-м съезде 3(13) января 1667 г. была достигнута общая договорённость о перемирии и союзе, однако обсуждение конкретных вопросов продолжалось до подписания договора [Wójcik. 1959. S. 253–254; Архив внешней политики Российской империи. Ф. Трактаты. Оп. 1. Д. 60. Л. 1об.; в «Полном собрании законов Российской империи» при публикации текста перемирия допущена ошибка – вместо 13 января по н. ст. указано 16 января (Полное собрание законов Российской империи. Т. 1. 1830. № 398. С. 657)].

Структура текста и условия перемирия

Договор (впоследствии он именовался первым Андрусовским) состоял из преамбулы, в которой декларировались желания сторон прекратить «все недружбы и разности» ряда предшествовавших лет и наличие мешавших им достичь мира «многих» «заходящих общих трудностей», и 34 статей.

Между странами устанавливалось перемирие сроком на 13 лет, начинавшее действовать с июня 1667 г. и утрачивавшее свою силу в июне 1680 г.

Русское государство, желая мира, соглашалось в срок до 1(11) марта 1667 г. вывести свои войска с ряда территорий, занятых им во время войны, – Полоцкого, Мстиславского и части Витебского воеводств, а также из т. н. польской Ливонии с центром в г. Динабург (ныне Даугавпилс, Латвия).

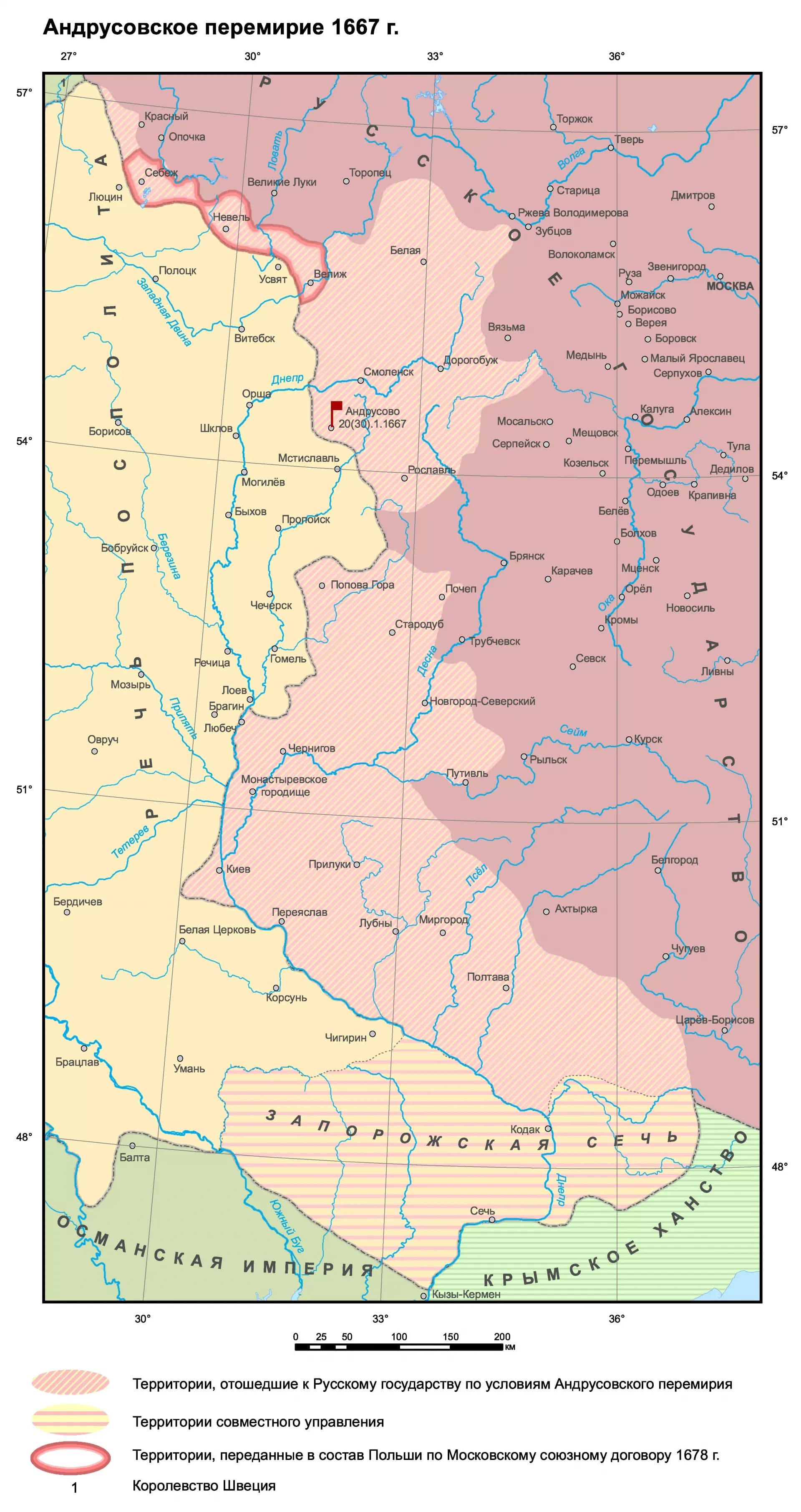

Карта территориальных изменений по Андрусовскому перемирию 1667.

На время действия перемирия устанавливалась новая государственная граница; предполагалось, что межевые работы по её демаркации начнутся в сентябре 1667 г. Русскому государству возвращались г. Велиж из Витебского воеводства, утраченный в ходе Ливонской войны 1558–1583 гг., и бо́льшая часть территории, отторгнутой Речью Посполитой по Деулинскому перемирию 1618 г., – Смоленская земля и Северская земля. Одновременно Русское государство сохраняло в своём составе особое казацкое образование – гетманство (однако его территория была меньше той, которая вошла в Русское государство по итогам Переяславской рады 1654). Граница между гетманством и Речью Посполитой проходила преимущественно по Днепру [за рекой в состав гетманства входил только Киев с округой в радиусе до 1 мили (около 5 км)]. Вместе с тем до 5(15) апреля 1669 г. из Киева должны были быть выведены русские войска, при этом царь Алексей Михайлович отказывался от какой-либо финансовой компенсации. Русскому государству запрещалось строить новые города на всех этих – полученных временно – территориях.

Казачество обеих сторон (т. е. берегов) Днепра освобождалось от ранее принесённых им присяг – польскому королю (казаки, проживавшие на Левобережье) и русскому царю (казаки Правобережья). Обе стороны обязывались на земли казаков на чужой территории не «вступатися» и «в оборону свою» не «приняти» (не «принимати»). Устанавливался совместный патронат над Запорожской Сечью, которая должна была с Русским государством и Речью Посполитой выступить против «бусурман» – турок и крымских татар.

Для использования в дипломатической практике оговаривались сокращённые варианты титулов правителей обоих государств: русская сторона подтверждала, что польский король и великий князь литовский также носит титул «свейского», т. е. шведского, короля, а польско-литовская сторона признавала титул царя, дополненный в 1654–1655 гг. словами «всея Великия, и Малыя, и Белыя России».

Оба государства должны были сообщить о заключённом перемирии соседям, прежде всего христианским государям [русские посольства в 1667–1668 посетили Священную Римскую империю, Испанию, Францию, Данию, Англию и другие страны Европы, но только во время посольства в Вену, а также в Персию (Иран) было сообщено о заключённом союзе против Османской империи] (Флоря. 2013. С. 196–217). Предусматривались совместные дипломатические действия: направить послов к крымскому хану Адиль-Гирею и турецкому султану Мехмеду IV, чтобы проинформировать их о договоре и продолжить «быть с великими государями нашими в приятстве». В случае неудачи этих переговоров стороны обязывались, чтобы их войска на Днепре и Дону «всегда готовы быти имеют и отпор давати» туркам и крымским татарам. Предполагалось, что в дальнейшем на переговорах в Москве будут определены конкретные способы совместной борьбы («общей помочи») с Крымским ханством и Османской империей и обсуждён вопрос «об удержании обоей Украины», т. е. о принуждении казаков обеих сторон Днепра «общими войсками своими до своего послушания и подданства».

На основе положений Поляновского мира 1634 г. между странами восстанавливались торговые отношения, порядок и условия обмена дипломатическими миссиями, а также урегулирования пограничных конфликтов.

Предусматривалась возможность превращения договорённости о длительном перемирии в полноценный мирный договор. Из-за возможных сложностей на пути к достижению этой важной цели планировался созыв ряда комиссий из полномочных представителей сторон для обсуждения условий «вечного» мира в июне месяце в определённые годы: в 1669 и 1674 гг. (без посредников), с участием посредников из христианских государств в 1678 г. и, предположительно, в 1680 г. (русская сторона предлагала пригласить императора Священной Римской империи Леопольда I, бранденбургского курфюрста Фридриха Вильгельма и датского короля Кристиана V, однако до посредничества дело так и не дошло).

Устанавливались сроки и условия возвращения в Речь Посполиту различного польско-литовского имущества: документы и книги следовало передать в течение 3–6 месяцев, предметы культа (в том числе частицу Животворящего Древа Креста Господня, вывезенную стольником П. И. Потёмкиным из Люблина) – в течение года, одновременно вопросы о колоколах и пушках откладывались до 1669 г. и на неопределённый срок соответственно.

Регулировался вопрос о судьбе польско-литовских подданных, переселённых в ходе войны в Русское государство. В Речь Посполиту в срок от 2 недель до года (в зависимости от местонахождения) могли при желании вернуться духовные лица, представители шляхты, различные категории «войсковых людей», сохранившие иудаизм евреи, казаки и служилые татары. Вместе с тем в Русском государстве оставались «пашенные» люди (крестьяне), а также женщины, вышедшие замуж за русских подданных, – «при мужьях своих». Вопрос о судьбе переселенцев-мещан и евреев, перешедших в православие (которые «в веру русскую крестилися»), планировалось обсудить отдельно в Москве. В ответ Речь Посполита предоставляла возможность в срок от 2 недель до 6 месяцев вернуться в Русское государство всем русским пленным.

Оговаривалась свобода вероисповедания для православных «всякого чина» на уступленных Речи Посполитой землях и для католиков на территории, отошедшей к Русскому государству, прежде всего в Смоленской земле, где, однако, были закрыты костёлы, а совершение богослужений допускалось только в домашних условиях. Обсуждение проблемы финансовой компенсации («о дании казны какой достойной до удовольствования») шляхте, которая вынужденно покинула свои имения на территории, отошедшей к Русскому государству, откладывалось на будущее.

В случае смерти одного из государей его преемник должен был подтвердить перемирие, что было трижды исполнено: в июне 1674 г. польским королём Яном III (после кончины короля Михаила Вишневецкого в 1673), в феврале 1676 г. царём Фёдором Алексеевичем (после смерти Алексея Михайловича) и 18(28) января 1683 г. царями Иваном V и Петром I Алексеевичами (после смерти Фёдора Алексеевича; см.: Kočegarov K. Początek wojny polsko-tureckiej a stosunki polsko-rosyjskie w pierwszej połowie roku 1683 // Kwartalnik Historyczny. 2005. Vol. 1. S. 62).

Заслуги русских дипломатов в заключении перемирия были высоко отмечены царём: в феврале 1667 г. А. Л. Ордин-Нащокин был пожалован в бояре, назначен главой Посольского приказа и получил прибавку к жалованью (его денежный оклад повышен с 330 до 500 руб.), Б. И. Ордин-Нащокин удостоен чина думного дворянина с установлением денежного оклада в размере 250 руб., Г. К. Богданов получил прибавку к денежному (с 180 до 230 руб.) и поместному [с 950 четвертей (около 520 тыс. га) до 1 тыс. четвертей (около 550 га)] окладам.

Андрусовское перемирие ратифицировано польским королём Яном II Казимиром 19 мая 1667 г. по н. ст. в Варшаве (ратификация передана русской стороне в ноябре в Москве) и вторично подтверждено им в Варшаве по требованию русской стороны 2 января 1668 г. по н. ст.; Алексеем Михайловичем – 19(29) августа 1667 г., а затем 12(22) ноября того же года в Грановитой палате в присутствии польско-литовской дипломатической делегации, когда царь принёс присягу на Евангелии об исполнении условий перемирия (Дворцовые разряды. Т. 3. Санкт-Петербург, 1852. Стб. 689).

Реализация Андрусовского перемирия и соглашения, дополнившие договор

Московский союзный договор 1667 г.

Для решения неурегулированных вопросов в Москву было направлено посольство, имевшее статус великого, главной задачей которого была выработка конкретных условий русско-польско-литовского союза против турок и крымских татар и общей политики по отношению к казачеству, находящемуся под властью Османской империи. Также посольство должно было добиться выплаты достойной компенсации утратившим свои имения шляхтичам, компенсации за вывезенные колокола (в дальнейшем не упоминаются), возвращения переселенцев-мещан, а также возврата уступленных по договору городов (Велижа, Себежа и Невеля), пленных, книг, документов и предметов культа.

Переговоры в Москве начались в октябре 1667 г. Указом Алексея Михайловича от 13(23) ноября в Речь Посполиту возвращались вывезенные в Русское государство архивные материалы и предметы культа [Российский государственный архив древних актов (РГАДА). Ф. 79. Оп. 1. Кн. 116. Л. 170–172]; 8(18) декабря послам была передана частица Древа Креста Господня.

Московский союзный договор 1667 г., состоявший из преамбулы и 8 статей, был подписан 4(14) декабря с русской стороны боярином А. Л. Ординым-Нащокиным и служащими Посольского приказа думными дьяками Г. С. Дохтуровым и Л. Т. Голосовым и дьяком Е. Р. Юрьевым, с польско-литовской стороны – черниговским воеводой С. К. Беневским, великим рефендарием литовским Ц. (К.) П. Бжостовским и коронным подконюшием В. Шмилингом.

Договором предусматривалось, что казачество правобережья Днепра должно прервать связи с «бусурманами» и подчиниться власти Речи Посполитой, в противном случае оба государя военным путём принудят «их к тому послушанию и отлучению от бусурман». Предполагалось, что для этого царь направит войско (в составе 5 тыс. конницы и 20 тыс. пехоты), которое соединится с войсками Речи Посполитой между Днепром и Днестром, а также организует нападение на Крымское ханство донских казаков и калмыков. Обе стороны брали на себя обязательство не вести сепаратных переговоров с крымским ханом и турецким султаном.

Подтверждались права лиц, указанных в Андрусовском перемирии, на освобождение и возвращение в Речь Посполиту и Русское государство соответственно. Вопрос о судьбе переселенцев-мещан был вновь отложен. Для выплаты компенсации утратившим владения шляхтичам царь обязался выплатить 200 тыс. руб. (из них 150 тыс. руб. были выданы сразу же и в январе 1668 польско-литовским послам, остальные 50 тыс. руб. – в феврале/марте 1668).

Для улучшения контактов между государствами устраивалась почта: на русско-польской границе устанавливалась связь между почтовыми станциями в Михновичах и Кадине. В марте 1668 г. межевые судьи с обеих сторон должны были приступить к установлению границы.

Отношения Русского государства и Речи Посполитой в 1668–1669 гг. и заключение Андрусовского договора 1670 г.

В 1668 г. на землях левобережья Днепра произошли важные события: казачество, недовольное ограничением своих прав т. н. Московскими статьями 1665 г., подняло восстание и подчинилось власти перешедшего Днепр П. Д. Дорошенко. В итоге в 1669 г. после ряда крупных вооружённых столкновений царских войск с казаками Левобережья было заключено новое, более приемлемое для них соглашение (т. н. Глуховские статьи 1669) и весной значительная часть Левобережья вернулась под власть русского царя.

Во время этих событий, вопреки достигнутой ранее договорённости, русские войска на Левобережье не получили никакой помощи от Речи Посполитой, что не могло не наложить отпечатка на развитие отношений между государствами. Весной 1669 г. отношения осложнились, т. к. Русское государство под предлогом опасений перехода Киева под власть П. Д. Дорошенко и крымских татар отказалось выполнить положение Андрусовского перемирия о передаче Речи Посполитой города с округой. Возвратить Киев силой польско-литовская сторона не решилась; с этого времени вопрос о Киеве продолжал обсуждаться на всех последующих русско-польско-литовских переговорах.

Тем не менее согласно процедуре, установленной Андрусовским перемирием, осенью 1669 г. в Андрусове собрались представители Русского государства и Речи Посполитой для урегулирования вопросов, связанных с исполнением перемирия, и обсуждения возможных условий «вечного» мира. В русскую делегацию входили боярин А. Л. Ордин-Нащокин, дворянин московский И. А. Желябужский и дьяк И. С. Горохов, в польско-литовскую – воевода хелминский Я. Гнинский, воевода мстиславский Н. (М.) Тихановецкий, Ц. (К.) П. Бжостовский, кравчий великий литовский князь М. А. Огиньский, подкоморий серадзский К. А. Запольский, ловчий киевский С. Коваленский.

После напряжённых переговоров, во время которых стороны не смогли ни о чём договориться, 7(17) марта 1670 г. был принят т. н. второй Андрусовский договор. Соглашение подтверждало важность Андрусовского перемирия и Московского союзного договора 1667 г., особо подтверждался пункт о сохранении военно-политического союза. Все спорные вопросы, связанные с исполнением Андрусовского перемирия, откладывались на будущее.

Отношения Русского государства и Речи Посполитой в 1670–1671 гг. и заключение Московского союзного договора 1672 г.

К началу 1670-х гг. положение в Восточной Европе заметно изменилось: после завоевания турками о. Крит в ходе войны с Венецианской республикой 1645–1669 гг., требовавшей напряжения всех сил Османской империи, обозначилось стремление турецких властей к укреплению своих позиций в Восточной Европе. Помощь крымских татар и турок П. Д. Дорошенко, воевавшему с Речью Посполитой, усилилась, появились сообщения о подготовке похода турецкого султана на Польско-Литовское государство (Османская империя объявила ему войну в декабре 1671).

Одновременно глубокий внутриполитический кризис в Речи Посполитой привёл к открытому конфликту между, с одной стороны, королём Михаилом Вишневецким и его сторонниками и, с другой стороны, враждебным лагерем во главе с великим гетманом коронным Я. Собеским (будущий король Ян III) – командующим армией и главой профранцузской группировки в политической элите Речи Посполитой, желавшей видеть на польско-литовском троне французского принца. В Русское государство поступали сообщения о связях Собеского с П. Д. Дорошенко и Османской империей – традиционным союзником Франции.

В апреле 1671 г. для проверки этих сведений в Речь Посполиту был послан думный дворянин И. И. Чаадаев, который в августе того же года сообщил о глубокой остроте конфликта: сторонники короля намеревались созвать «конный сейм» – собрание вооружённой шляхты для расправы со своими политическими противниками, ошибочно (как оказалось впоследствии) подозревали Я. Собеского в сотрудничестве с турками и поэтому в итоге не отпустили гетмана в Каменец-Подольский для защиты южной границы государства.

Летом – осенью 1671 г. русская дипломатическая делегация в составе окольничего В. С. Волынского, думного дьяка Д. М. Башмакова и дьяка И. П. Михайлова находилась в Андрусове, но переговоры с польско-литовскими дипломатами во главе с Я. Гнинским не состоялись (Дворцовые разряды. Т. 3. Стб. 880; Wójcik. 1968. S. 273).

Для Речи Посполитой было важно воплотить в жизнь нормы Андрусовского перемирия и Московского союзного договора 1667 г. о военно-политическом союзе, что стало главной целью «великого» посольства во главе с Я. Гнинским, отправленного в 1671 г. в Москву. Также польско-литовские дипломаты должны были добиться выполнения ряда других условий перемирия – о возвращении Киева, освобождении пленных, возврате документов и предметов культа.

Переговоры в Москве начались в декабре 1671 г. и продолжились до конца марта / начала апреля 1672 г. На позицию русской стороны, опасавшейся военного сотрудничества с Речью Посполитой в момент сложной для неё внешнеполитической и внутриполитической ситуации, повлияли сведения И. И. Чаадаева.

Московский союзный договор 1672 г., состоявший из преамбулы и 22 статей, подписан 30 марта (9 апреля) с русской стороны боярами князьями Ю. А. Долгоруковым и Д. А. Долгоруковым и руководителями Посольского приказа думным дворянином А. С. Матвеевым, думным дьяком Г. К. Богдановым и дьяком Я. И. Поздышевым, с польско-литовской стороны – Я. Гнинским, Ц. (К.) П. Бжостовским, виленским схоластиком (каноником) Александром Котовичем.

В целом договором подтверждались три предшествовавших ему соглашения от 1667 и 1670 гг. Он предусматривал, что царь будет убеждать крымского хана и турецкого султана не воевать с Речью Посполитой, но в случае начала военных действий организует нападение на Крымское ханство донских и запорожских казаков, калмыков, служилых татар и других нерегулярных войск («татарских, нагайских и иных орд своих»). Вопрос об отправке русской армии на помощь Речи Посполитой откладывался до 1674 г. Вместе с тем царь обещал некие «посылки в поле» «к помочи его королевскому величеству, буде что мочно будет», но они не могли оказать серьёзную помощь Речи Посполитой в войне с Османской империей.

Одновременно был улажен ряд вопросов, связанных с выполнением других условий Андрусовского перемирия: вопрос о Киеве должен был стать предметом обсуждения на комиссии в 1674 г.; мещане получили возможность вернуться в Речь Посполиту после выплаты долгов; католикам, проживавшим в Смоленской земле, предоставлялась возможность свободно посещать костёлы по другую сторону русско-польско-литовской границы; предписывалось вернуть Смоленской католической кафедре все принадлежавшие ей ценности (в том числе частицы мощей мученика Каллистрата), что должно было быть оформлено отдельным царским указом; подтверждалась необходимость организовать работы по установлению границы между государствами.

Отношения Русского государства и Речи Посполитой в 1672–1674 гг. и заключение Андрусовского договора 1674/1675 г.

Начавшаяся польско-турецкая война быстро завершилась поражением Речи Посполитой: во время турецкого наступления летом 1672 г. сторонники короля, созвав «конный сейм», не отправились на фронт, а постарались расправиться с политическими противниками. Согласно заключённому в октябре 1672 г. Бучачскому мирному договору правобережье Днепра перешло под власть Османской империи. Тем самым у Русского государства открывалась возможность для ревизии Андрусовского перемирия: после того как Правобережье было уступлено Речью Посполитой турецким властям, появилась возможность бороться за него, не нарушая условий договора.

Отражением этой линии стал поход русско-казацкой армии на Правобережье зимой 1673/1674 г. В итоге бо́льшая часть казацких полков оставила П. Д. Дорошенко, и в марте 1674 г. Иван Самойлович был избран гетманом обеих сторон Днепра. В грамотах правобережным полковникам Алексей Михайлович заявлял, что поскольку он принял их «из подданства турского салтана, а не от Коруны Полской», то «ныне и никогда вы Коруне Полской уступлены не будете», «в том бы вам… быти надежным безо всякого сумнения» (Акты, относящиеся к истории Южной и Западной России. Т. 11. Санкт-Петербург, 1879. № 126. Стб. 421; № 127. Стб. 423). Между тем ещё до похода русско-казацкой армии за Днепр Речь Посполита отказалась от Бучачского мира, Я. Собеский в ноябре 1673 г. разбил турецкую армию под крепостью Хотин в Молдавском княжестве и стал весной 1674 г. новым польским королём.

В Москве ожидали новой масштабной польско-турецкой войны, но власти Османской империи направили свои войска против русско-казацкой армии на Правобережье, которая была вынуждена отойти за Днепр. При этом, несмотря на обещание великого канцлера коронного Я. Лещинского русскому резиденту в Варшаве стольнику В. М. Тяпкину, что польско-литовская армия ударит туркам в тыл, русско-казацкая армия не получила никакой поддержки от Речи Посполитой. Это привлекло внимание в Москве к сообщениям о тайных связях Яна III с турками и крымскими татарами, исходившими от его противников в Речи Посполитой.

В такой ситуации осенью 1674 г. в соответствии с процедурой, определённой Андрусовским перемирием, для обсуждения условий «вечного» мира, а также спорных и ранее не решённых вопросов, из которых наиболее важным стал вопрос о «случении» армий двух государств для совместной борьбы с Османской империей, в Андрусове снова собралась комиссия. Русская делегация состояла из боярина князя Н. И. Одоевского, его внука стольника князя Ю. М. Одоевского, окольничего М. С. Пушкина (из рода Пушкиных), И. И. Чаадаева, стольника князя П. С. Прозоровского и Л. Т. Голосова; польско-литовская – из воеводы трокского князя М. А. Огиньского, воеводы витебского Я. А. Храповицкого, великого маршалка литовского князя А. Г. Полубинского, Ц. (К.) П. Бжостовского и каштеляна велюньского К. Томицкого.

В вопросе об условиях «вечного» мира не наметилось никакого прогресса, поскольку для польско-литовской стороны обязательным условием было возвращение Смоленской земли и левобережья Днепра. Не были достигнуты и договорённости о продлении перемирия и о «случении» армий, не удалось урегулировать вопрос о принадлежности Киева. Не доверяя Яну III, русские дипломатические представители добивались принятия Сеймом специальной конституции, «где и в которое время» (РГАДА. Ф. 79. Оп. 1. Кн. 168. Л. 285 об.–286) произойдёт соединение войск обоих государств, что рассматривалось как гарантия выполнения в будущем этой договорённости. Польско-литовская сторона на это не согласилась, и в начале декабря переговоры закончились безрезультатно. Однако вскоре переговоры о заключении соглашения продолжились, предполагалось, что его условия будут определены военачальниками обеих сторон при встрече армий в районе Днепра, но и об этом договориться не удалось. В итоге 31 декабря 1674 г. (10 января 1675) был составлен акт о подтверждении прежних договорённостей (т. н. третий Андрусовский договор).

Отношения Русского государства и Речи Посполитой в 1676–1677 гг. и заключение Московского союзного договора 1678 г.

В 1676 г. в основном повторилась ситуация 1673 и 1674 гг., когда во время возобновления польско-турецкой войны русско-казацкая армия вступила на территорию Правобережья. П. Д. Дорошенко капитулировал, было восстановлено гетманство обеих сторон Днепра под русским протекторатом. После этого шага Русское государство оказалось в опасной ситуации. В октябре 1676 г. Речь Посполита заключила с Османской империей Журавенский мирный договор, по которому Правобережье было снова уступлено Османской империи, что привело к переходу в острую фазу войны за Правобережье между Османской империей и Русским государством.

Тем временем, поскольку истекал срок перемирия между Русским государством и Речью Посполитой, на Сейме 1677 г. было принято решение направить в Москву «великое» посольство для заключения нового соглашения – «вечного» мира с возвращением утраченных территорий – или продления Андрусовского перемирия на 10 лет. В случае достижения «вечного» мира мог быть также поднят вопрос о союзе против Османской империи.

Переговоры в Москве начались в мае 1678 г. Русское правительство не могло согласиться на польско-литовские условия «вечного» мира, но было заинтересовано в продлении перемирия в условиях продолжавшейся тяжёлой войны с Османской империей. Ради достижения этой цели оно было готово пойти на ряд уступок Речи Посполитой, которая после передачи Правобережья Османской империи не имела общей границы с Русским государством на юго-западе, а потому могла претендовать на благоприятные для себя изменения только на территории Смоленской земли.

Новый Московский союзный договор, состоявший из преамбулы и 12 статей, подписан 3(13) августа 1678 г. с русской стороны боярами князьями Н. И. Одоевским, Я. Н. Одоевским, боярином В. С. Волынским, окольничим И. А. Прончищевым, думным дьяком Ларионом Ивановым, дьяками В. И. Бобининым и Е. И. Украинцевым, с польско-литовской стороны – воеводой волынским князем М. Е. Чарторыйским (из рода Чарторыйских), воеводой полоцким К. Я. П. Сапегой (из рода Сапег) и земским судьёй оршанским И. Комаром.

Соглашение 1678 г., подтверждая действие всех предыдущих договоров, начиная с Андрусовского перемирия 1667 г., продлевало срок перемирия на 13 лет – с июня 1680 г. до июня 1693 г. Русское государство уступало Речи Посполитой на границе с Великим княжеством Литовским Невель, Велиж [отдавались к 20(30) сентября того же года] и Себеж (после присяги польского короля на договоре) и согласилось выплатить 200 тыс. руб. «за те же перемирные лета»; предполагалось, что выплата будет осуществлена двумя траншами – половина к 20(30) сентября 1678 г., половина – после королевской присяги [квитанции в получении денег переданы русской стороне 14(24) августа 1678 в Москве и 18(28) февраля 1679 в Себеже].

Отмечалось, что завершился обмен пленными, а русская сторона вернула польско-литовской все ценности и документы. Отдельно подтверждалось положение Московского союзного договора 1672 г. о разрешении мещанам вернуться в Речь Посполиту.

Все спорные вопросы в отношениях между государствами (например, о судьбе Киева и «случении» армий «и иных помочей ратными людьми») откладывались до созыва новой комиссии с посредниками, которая должна была собраться в течение двух лет после присяги польского короля на соглашении.

В марте 1679 г., вскоре после присяги Яна III, в Гродно сторонами была достигнута договорённость о созыве новой комиссии в Андрусове в июне 1680 г. Она, однако, в указанный срок не собралась, была отложена на год, но вновь не собралась в связи с заключением Русским государством с Крымским ханством и Османской империей Бахчисарайского мира 1681 г.

Летом 1683 г. стороны договорились провести без посредников очередные переговоры в Андрусове, которые состоялись в январе – марте 1684 г. В результате принятие решений по всем вопросам было отложено до созыва новой комиссии в июне 1691 г.

Андрусовское перемирие, а также соглашения, вносившие в него уточнения и дополнения и подтверждавшие его, заменены «Вечным миром» 1686 г.

Историческая память об Андрусовском перемирии

Польско-литовский экземпляр Андрусовского перемирия, переданный русской стороне в деревне Андрусово в 1667 г., с 1952 г. хранится в Архиве внешней политики Российской империи; при публикации перевода текста этого экземпляра в «Полном собрании законов Российской империи» дата подписания опущена, а в публикаторском заголовке дана без указания на новый или старый стиль (Полное собрание законов Российской империи. Т. 1. 1830. № 398. С. 669, 656).

Решением исполнительного комитета Смоленского областного совета депутатов трудящихся от 11 июня 1974 г. деревни Андрусово и Мигновичи внесены в список памятных мест истории и культуры Смоленской области. Позднее близ Андрусова установлен памятный знак в виде каменной глыбы с табличкой, на которой указана дата заключения договора как 30 января.

Источник: https://bigenc.ru/c/andrusovskoe-peremirie-1667-a051bc

Научно-образовательный портал «Большая российская энциклопедия»

Создан при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-84198, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 15 ноября 2022 года.

ISSN: 2949-2076